Ichiro Tayasu

Research

自然界においては、化学反応・酵素反応において物質の質量のわずかな違いが、反応速度の差となってあらわれます。このため、物質の質量を決める「安定同位体比」を測定すると、その物質の反応の「履歴」を推定することができます。この物理化学的な原理を生態系の研究に応用すると、いろいろな新しい仕組みが明らかになります。たとえば、野生生物の体を構成する物質の安定同位体比を測定することによって、生態系における物質の流れや、その動物がどのような餌を食べていたのか(食物連鎖関係)といった「履歴」に関しての有益な情報が得られるのです。個人研究・共同研究を通じて、炭素、窒素、酸素、水素、イオウ、ストロンチウムなどの安定同位体比を調べることで、通常の方法では見ることができない生態環境の変動やその機構の解明を行っています。また、同様の視点で放射性炭素14の自然存在比を分析する仕事もしています。

主に、大学院生時代からポスドクにかけての研究です。大学院生時代は、安定同位体分析によってシロアリ体内共生系の研究を行いました。食材性のシロアリでは、共生微生物による窒素固定からの寄与が特異的に高い一方、種数の上でシロアリの主流派である土壌食性のものや草食性のものでは低いことを明らかにしました。また、シロアリの食材性から土壌食性への進化過程に注目して、窒素安定同位体比(δ15N)と炭素安定同位体比(δ13C)を用い、シロアリが食材性、中間食性、土壌食性といった生態機能群を形成しながら、植物遺体分解のほとんど全ての過程に関わる様相を明らかにしました。

京都大学農学研究科のポスドク時代には、シロアリと共生しているキノコによる分解過程では15Nは濃縮しない一方、13Cは大きく濃縮することを示しました。また、キノコシロアリでは、コロニー内窒素保存手段としての尿酸蓄積が窒素同位体比のコロニー内変動を説明することを示しました。乾燥林に生息する典型的な2種のシロアリを比較し、餌の化学成分とシロアリの δ15N は高い相関を示すことを明らかにしました。一方、シロアリの生活形を生体機能群によって分け、世界における生態機能群の地理的分布と、安定同位体比やメタン生産などを比較し、地球規模での機能群の進化を議論しました。

Research Topics

各種安定同位体手法を用いた集水域の生態学の研究を行っています。天然林、人工林、水田、市街地など、自然および人為的な土地利用の改変の影響は、集水域の水循環過程をへて、河川における懸濁態および溶存態の栄養物質の流れに影響を与えます。それは河川の無機的栄養状態をかえるだけでなく、そこに住む生き物の食物網構造にも影響を与えます。また、河川は湖や海洋につながっているためにそれらの影響は間接的に広く伝播する可能性があります。これらの仕組みを、硝酸態窒素の同位体比といった無機的環境の調査から、懸濁物のような有機物の安定同位体比、さらに生物群集の各種安定同位体解析などを用いて幅広い研究を行っています。研究室のメンバーをはじめ、生態研内外の共同研究者の方々とともに、琵琶湖集水域をはじめ幅広い地域・生態系で研究を行っています。

炭素・窒素・イオウ安定同位体比を用いた、集水域の物質循環と食物網の関係

溶存酸素同位体比を用いた、琵琶湖北湖における溶存酸素動態の研究

世界を見渡しても数少ない古代湖のひとつである琵琶湖は、約400万年の歴史とともに数多くの固有種を有する湖です。また近畿地方約1,400万人といわれる人々の飲料水としても重要な役割を果たしています。ところが、近年琵琶湖北湖深水層の年最低溶存酸素濃度*が低下してきているといわれています。そこで、私は溶存酸素の安定同位体比を用いて研究を行っています。溶存酸素の安定同位体比は、大気との交換、光合成による生産、呼吸による消費によって変動します。このメカニズムを用いて、溶存酸素の安定同位体比を分析することで溶存酸素の消費過程について研究しています。

*琵琶湖北湖深水層の年最低溶存酸素濃度:琵琶湖北湖は、年一回循環湖です。冬場の気温の低下に伴って琵琶湖の湖水は循環し、北湖湖水の溶存酸素濃度はだいたい均一になります。これを全循環といいます。夏場は、表面の水が暖められるのに対し、深い水塊は冷たいままです。この表面の水を表水層、深い水塊を深水層といい、温度の変わり目のことを水温躍層といいます。表水層は、大気酸素と交換したり植物プランクトンの発生する溶存酸素が、呼吸で失われる溶存酸素を補いますが、深水層の溶存酸素は呼吸で失われるため冬場の全循環で溶存酸素濃度が回復するまで減少していきます。一般的には、この回復直前が「年最低溶存酸素濃度」となります。

放射性炭素14を用いた、陸域生態系および水域生態系の時間軸食物網構造の研究

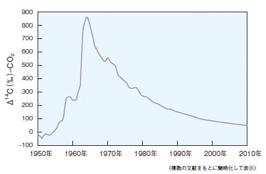

天然起源の放射性炭素14は大気上層で中性子と14Nが反応することによって絶えず生成されており、二酸化炭素の形で大気圏に供給されています。放射性炭素14は半減期約5730年で崩壊するために、古くから年代測定に使われています。しかし一方では、第2次世界大戦後の米ソ冷戦時代に各国が行った大気核実験による人為起源の放射性炭素14が大気中にたくさん放出されました。1963年に「部分的核実験禁止条約」が結ばれた後、大気圏での核実験は行われなくなったため、大気中に二酸化炭素の形で存在する放射性炭素14(14CO2)の量は、海洋への溶け込みや光合成による生物圏への取り込みのため単調減少してきました(右図)。しかし未だに大気圏には残留する 14CO2 があり、毎年光合成によって生物圏に取り込まれ続けています。私は、上述した安定同位体の手法に加え、この放射性炭素14のシグナルを生態学に応用することにより、生態系研究に時間軸を入れた「時間軸食物網」の研究をすすめています。これは、現在二酸化炭素上昇下における生態系の中で、各生物がどのような炭素循環過程にのっているか、またどのような食物連鎖過程の影響を受けているかを研究する手段として有効だと考えています。

安定同位体比を指標にした、人類と生態系の相互作用の研究

ポスドク時代に始め、現在も続けている研究です。生物間には同一時間断面での相互作用以外にも、時間スケールに差のある相互作用も存在すると言う観点を提示しました。シロアリをはじめとするデトライタス食者は、植食性生物と異なり、植物によって地上に固定された資源をタイムラグをもって消費します。この時間差を、核実験により大気中に放出された14C(Bomb carbon)を追跡するという生態学分野では新しい方法で研究し、デトライタス食者の近過去における時間軸を明らかにしました。

フランスでのポスドク時代には北部アルゼンチンで起きている、放棄された水田の跡地に特異的にみられる高密度のアリ塚形成のメカニズムについて、窒素・炭素の安定同位体比の面から研究し、腐食連鎖系と生食連鎖系の時系列にしたがった変化について研究しました。また、アフリカ・コートジボワールにおいて、熱帯土壌動物系の研究の一つの区切りとして、熱帯大型土壌動物群集の構造と植生改変(人間による野火のコントロール)、それにかかわる生物群集について調べました。

2007年から始めている研究です。人の髪の毛の炭素・窒素同位体比を用いて、生態系の中の人の位置について研究をしています→髪の毛の安定同位体比についての解説、湯本プロジェクトの測定結果はこちら。

炭素・窒素安定同位体比を用いた、シロアリの研究

炭素・窒素安定同位体比および放射性炭素14を用いた土壌動物の研究

研究内容に興味のある方、もしくはホームページの記載に疑問のあるかたは、メールでお問い合わせ願います。