私は、このブログをホームページビルダーで作成しています。が、今後のことを考え、まずはブログ部分だけはWIXというシステムに移行します。今後も私のブログを見てくださる方々は、ここからお入りください。もちろん、WIXブログに直接入っていただいても良いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ただ、まだWIXの使い方に慣れておらず、いろいろとドンくさい状態で恐縮です、、、、、、。

2025年6月30日

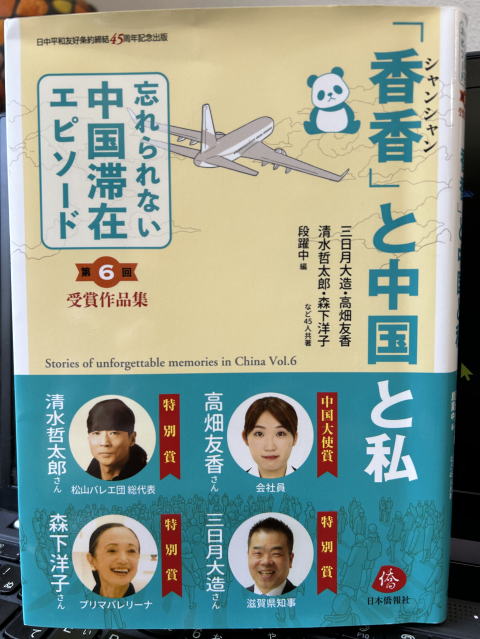

6月28日の土曜日は、滋賀県と日本生態学会が協働で運営する生態学琵琶湖賞の受賞記念式典・シンポジウムでした。私は、当該賞の運営委員長なので、ネクタイ締めての参加でした。当該賞の記念式典には、三日月大造・滋賀県知事も毎回ご臨席くださり、今回も彼とお会いしました。私と彼とは、もう何度も会っていて、彼は私のことを憶えていて下さり、会うなり「おおーーっ!」でした。

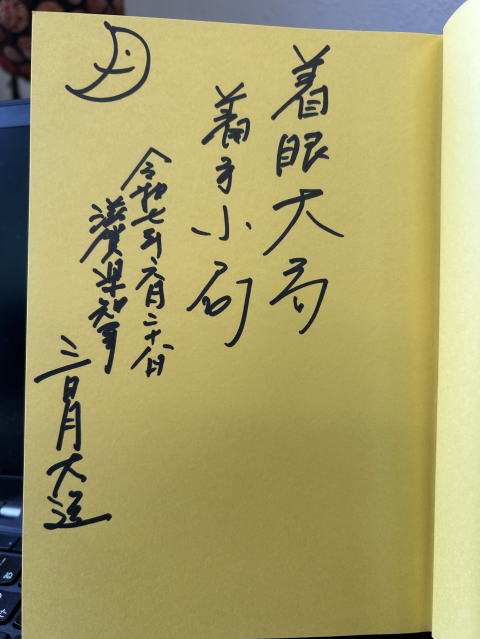

私は、この日のために写真の本を購入し、三日月知事のことをもっと知ろうとして、当該本をあらかじめ読んでいました。で、式典前、私は当該本を出し、「知事、サインしてくださいっ!」とお願いしました。すると、彼は「おおおお」と言って、サラサラと写真のサインをしたためてくれました!いやー、さすがは知事!いきなりのお願いでこれが書けるとは!大変恐れ入りました。

彼は、式典のみでお帰りだったのですが、その際、わざわざ私のところに来てくださいました。私が一言あいさつすると、知事はいきなり握手をしてきて、二人でグッと笑顔でした。で、私は、「今日はもう、この手を洗いませんっっ!」と申し上げたら、知事は大爆笑でした。

それにしても、、、今朝の朝日新聞に報じられていたのですが、米国・バージニア大学のジム・ライアン学長がDEI(多様性・公平性・包摂性)を重視しているとして、トランプ政権が問題視して辞任を求めていたそうです。で、ついに米国・司法省が当該学長の辞任を求める連絡を正式に送り、学長がそれを受け入れたそうです(学生など、他の人々に迷惑がかかるのを防ぐため)。司法省は、同大学が入学選考で人種の多様性などを考慮していることが差別的であるとしていたとのこと。私にとってこのニュースは、もう何がなんだが分からない、世紀末の気持ちです。米国には、三権分立はあるのかな?私が習った教育では、確か民主主義国家には三権分立の制度があるはずなのですが。。。。日本は、こうであってはならない。

また、これも今朝の朝日新聞の記事から。もうすぐ土用の丑の日ですが、我々が普段食しているウナギの約62%は二ホンウナギであり、約37%はアメリカウナギだそうです。ん?そうなのっ?!って、もうビックリです。で、ウナギの稚魚はシラスウナギと呼ばれ、昔から知られていますが、その漁獲の一部はヤクザの資金源にもなっています(もちろん、密漁)。が、今朝の朝日新聞によると、現在、世界的な和食ブームであり、ウナギも大変人気であると。で、そうするとシラスウナギの需要も世界的に広がっており、その漁獲の一部がマフィアの資金源にもなっているそうです(これも、もちろん密漁)。

トランプのことと言い、ウナギのことと言い、もう世の中どうなっていくのやら、、、、、。

2025年6月26日

ノコギリクワガタの季節です。

2025年6月21日

京都大学元総長の松本紘先生がご逝去されました。82歳であったとのこと、私にとっては早すぎる訃報となり、哀惜の念にたえません。

およそ12年前、私がまだ生態学研究センター長に就任したばかりの頃、松本先生はまだ弱冠46歳のチンピラのような部局長であった私を機会あるごとに呼び寄せ、部局運営のことや大学全体の課題対応などについてアドバイスをくださいました。また、今年の1月に白眉センター創立15周年記念式典が開催された際、松本先生もお越しになり、式典開始前に私が研究連携基盤長に就任したことをご報告差し上げた際、とてもうれしそうな笑顔で応えてくださいました。あの笑顔で、私の心は大変引き締まりました。

以上のように、私は部局長時代に松本先生から数々のご薫陶をいただく幸運に恵まれ、彼から励ましていただき、精神的にも支えていただきました。これらのことに、私は松本先生に深く御礼を申し上げるとともに、先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

松本先生、これまでのご指導、誠にありがとうございました。どうぞ安らかに、お眠りください。

2025年6月17日

2025年6月15日

実は昨日、ある一つの大きな仕事にいったん区切りがつきました。今後、審査されますが、上手く行くと良いのですが、、、、。私に、と言うよりも、私の後輩が盛り上がっていただくための重要な仕事です。年寄りのおせっかいかもしれませんが、何かの端緒にはなるでしょう。琵琶湖の湖沼先端研究船の建造担当業者が決まり、これで今後の30年間、私の後輩がワイワイガヤガヤと楽しくproductiveに研究を進め発展させてくれるはずです(まだかなり早いが、遺言みたいやな)。大きな仕事の一区切りだったのと、共同利用・共同研究拠点の実施状況報告書もほぼ終わったので、さぞかし血圧も下がるだろうと、、、、ん?あまり変わらない。まあ、他にも仕事上の課題がいくつか(いくつも)あるので、血圧下がらんか。。。。。

ところで今、YouTubeで、とある国の陸軍創設250周年記念パレードを視ていますが、なんか緊張感が無い軍事パレードやな。BGMがロック?!兵士の行進は、軍隊にしてはダラダラしていますし、兵士が観客に笑顔で手を振っている?!なんやこれ?!平素は権威主義の国でよく行われる軍事パレードが、世界最重要の民主主義の国でも開催!とあって、ただでさえ珍しい光景なのですが、民主主義国の軍事パレードは違うんやなあ。。。。。さて、当該の軍事パレードには、どんな意味があるのでせう?これって、どれかと言えば、プロ野球とかスポーツの優勝パレードですな。

2025年6月14日

ダメだ!私はどうしても現在のイスラエルを受け入れられない。私はもちろん、ホロコーストの悲劇を知っていますし、過去のロシアでもユダヤ人は迫害されましたし、ユダヤの方々はこれまでに世界各地で数多くの迫害を受けてこられました。私は、これらのことはいずれもとても辛く、世界が悔い改めなければならない、二度と決してあのようなことがあってはならないと考えます。

一方、だからといって、現在、イスラエルがパレスチナに対して行っている迫害は、どうしても許せない。私は、パレスチナ問題を知るために、「ラシード・ハーリディー著、『パレスチナ戦争: 入植者植民地主義と抵抗の百年史 (サピエンティア 71)』、法政大学出版局、2023年」を読みました。そこには、1948年のイスラエル建国に関するナクバ(これだけでも、膨大な数のパレスチナ人がイスラエルによって迫害されています。70~71ページ)のこと、当時の世界(特に英国、バルフォア宣言、29ページ)の無責任さ、イスラエルと米国のずる賢さ(オスロ合意、第5章と6章)が書かれています。当該書籍には、PLOの政治的・外交的稚拙さにも問題があったと述べています。ですが、日本にいる日本人の私には、過去から現在に至るまでのパレスチナの方々が不憫でならず、どうにかして救済して差し上げなければならないと強く思います。

昨日は、イスラエルがイランの核施設をミサイル攻撃し、当該施設を破壊しただけでなく、重要な軍人も殺害したとの報道がありました。WBSでは、専門家の話しとして、今のタイミングでのイスラエルによる攻撃は米国とイランの核開発問題の話し合いを妨害する目的ではないかとのことです。しかし、その目的にしては、ちょっと過剰攻撃なのではないかと思いますし、イスラエルの行為は野蛮の極みです。

でも、ひょっとしたら、多くのイスラエル市民は戦争や迫害を望んでいないかもしれず、ネタニヤフ首相を含むごく少数の人々のみが悪者なのかもしれません。でも、こんなことが続くので、イスラエルという国全体に対する印象は、どうしても悪くならざるを得ない。イスラエルの悪行、どうにか止まらないものか。

2025年6月9日

ついに、梅雨に入りました!それにしても、赤澤亮正経済再生担当大臣は、とても大変な仕事をされておられます。先日のニュースによると、彼は毎週、トランプ関税問題のために米国出張しておられるとのこと。ご存知の方が多いと思いますが、アメリカって、とても遠い!米国本土だと、最初の空港まで十数時間もかかります。おまけに、交渉が終わったら、すぐに帰国です。時差のこともあるにもかかわらず、帰国してすぐに首相に報告、で、再びすぐにまた米国出張です。トランプ関税の議論だけでも相当ヘビーなのに、ただでさえ体力を大きく消耗する米国出張、、、、。赤澤大臣、どうぞお体を大切になさってください。お疲れが出ませぬよう、切に願っております。

ところで、昨年12月22日の当ブログで、「探偵!ナイトスクープ」で報道された「残尿に効くツボ」について書き、「まさかNHKが、そのような内容の放送はしないであろう」と述べました。んがっ!私は完全に間違っていました。どうやら、6月12日の「あしたが変わるトリセツショー」で、「これだけで解消!尿もれのトリセツ」が放送されるとのこと。いやはや、大変驚きました!で、さすがにその内容では、あのキレイな女優さんを登場させるわけにはいかなかったのか、MCは市村正親さんとのこと。いや、良かった!その方が安心して視聴できます。それにしても、ひょっとして、私の願いがNHKに届いたのだろうか、、、、、?いやいや、そんなことは無いでせう。でも、NHK、本当にやるのね、、、、、。

2025年6月8日

今朝はびわ湖一斉清掃でした。青山に住んで早や十数年。ご近所付き合いは楽しく平和で、町内会の役を2年やり、そうすると一斉清掃も楽しいものですね。

そう言えば、いや、全く関係無いのですが、新年度に入ってからNHKのニュースセンター9時のニュースが分かりにくくなったと思いません?いや、決して、広内仁さんと星麻琴さんのキャスターとしてのお話しのことではなく、ニュース画像が流れてそのバックでどなたかが話されているナレーションのことです。つい最近までは、NHKのニュースのナレーションが分かりにくいなんてことはなかったのですが、新年度に入ってから時々、ナレーションの説明がスッと理解できない。私が急に老けたのかな?でも、ナレーションでの言葉づかいが、時々難しいものになっている気がします。新年度になって、ニュース原稿の執筆担当者が代わったのかな?私は、他局のものも含めてニュース番組が大好きなので、余計にそう感じるのかもしれません。ちなみに、私が最もお気に入りのニュース番組は、テレビ東京のWBS(ワールド・ビジネス・サテライト)です。WBSは、滋賀県ではびわこ放送が流してくれています。WBSで報じられるニュース項目は、NHKや他の民放で扱わないものが多く、ビジネスや科学技術の最先端の動きもあれば、他の放送では報じられない政治の動きも知ることができて、大変興味深いです。

NHKに戻りますと、5月の終わりごろから今月にかけて、クローズアップ現代、ETV、NHKスペシャルと、医療現場の危機が報じられています。神戸市立医療センター神戸中央病院や済生会江津総合病院の現状を生々しく紹介した番組は、「ここまであからさまに、地域医療の現実と実態が報じられて、大丈夫か?」と、思わずうなってしまいました。実は、私の亡父は大学病院の医者でした。彼は生前、もう何年も前に「今までは、若い医者がプロの医師として働く際に、研究室の教授が『君、すまんが○○県の病院に行ってくれ。』と、若い医者を地域に回して地域医療がまんべんなく行きわたるシステムがあった。でもこれからは、若い医者が自分の希望の地域で仕事ができるようになった。これは良いことかもしれないが、いずれは田舎に医者が行かなくなる。これからどうするのだろう、、、、。」と、(当時は高校生?大学生?だった)私に話してくれたのを当該のNHKの番組で思い出しました。亡父の言っていたことが、いま、現実になってしまいました。

2025年6月7日

昨日は、大変な日でした!実は、拙宅からすぐ近くの青山小学校(青小)のプールで、クマが発見されました。

青山支所の〇〇〇様からの連絡です。本日、クマの目撃情報がありました。くれぐれもご注意ください。

【青山三丁目目撃情報】

6月6日(金)6:30頃

大津市青山三丁目 目撃情報 信頼度:A

※情報の信頼度

A=間違いなくクマである

さらに情報が来て、発見場所は青小のプールとのこと、発見されたのは子熊とのことでした。ってことは、拙宅から100メートルも離れていないし、母熊もいるかもしれない、、、、。当該のクマは、その数時間後には大津市桐生三丁目でも発見されたとのことです。桐生三丁目は、拙宅から数キロ離れているので、この親子熊はもう移動したのでしょう。拙宅は大きな住宅街の中にあり、青小も住宅街の東の端です。青小のすぐ東は田畑が広がり、里山があり、それから東および東南方面は金勝アルプスとなります。ここ半年ほど、湖南アルプスでもクマの目撃情報がいくつかあり、湖南アルプスと金勝アルプスはつながっているので、我々の住宅街にクマが出てきても、おかしくはない。元々、我々の住宅街のすぐ東の田畑には、シカ、イノシシなどはよく出てくるし、私自身が自分の住む住宅街でタヌキ、アライグマ、キツネなどの野生動物は年に数回見ます。自然って、良いなあ、、、と思いつつも、「ヤベぇかも、、、、」とも思います。あ、昨夜、久しぶりに拙宅近くでコクワガタに会えました。交尾中だったので、写真は撮れませんでした。。。。。

私は、自民党が言う「消費税の減税は考えていない」には得心する一方、自民党が引き起こした裏金問題とモリカケ問題は未だに許せないし、自民党は選択的夫婦別姓制度を全く進めてくれないので、もうウンザリしています。かと言って、あのハーバード大学大学院(ケネディースクール)修了の方が党首・代表を務める政党は、女性問題やら動物のエサ発言やら抱えてきて、それになんだか最近ますますグダグダなので、やはり信用できない。困ったことに、私が投票する滋賀1区では、当該政党ともう一つの連合系(?)の政党が候補者を一本化する動きがあるとのことです。私は、後者の政党についてはまんざらでもないのですが、次の選挙では候補者が一本化され、しかも困ったことにあのグダグダ政党の候補者に一本化されるって、どこに投票すれば良いのやら。イ〇ン、レ〇ワ、サ〇〇イ?論外やね。

2025年6月1日

生態研の私のラボご出身の岡崎友輔さんによる論文が、ISME Communications誌に受理されました!

Okazaki Y, Nishikawa Y, Wagatsuma R, Takeyama H, Nakano S. (in press) Contrasting defense strategies of oligotrophs and copiotrophs revealed by single-cell-resolved virus-host pairing of freshwater bacteria. ISME Communications DOI: 10.1093/ismeco/ycaf086

彼は、分子生物学の最先端手法を大胆に琵琶湖に適用し、数々の優れた業績を上げておられます。とてもスゴイ!研究者です。みなさま是非、ご一読下さい!

さて、実はちなみに、5月20日に今年最初のコクワガタ発見!をご報告差し上げて以降、次の日にはコクワガタのメスを観たのですが、その後、再び寒くなり、かつ私がチェックしている木から蜜が出なくなったこともあり、22日以降、コクワガタはいなくなりました。。。。。私は、他の木もチェックしていますが、あああ、まだ会えていません。今日はもう6月やけど、ちと寒いなあ。

ところで、ニュースでは、米国のケネディ厚生長官が主導した子供の慢性疾患に関する報告書で、実在しない論文が多数引用されていたとのこと、このような杜撰な報告書作成は、ChatGPTに頼りきったことによるものであろうとのことが報じられています。ChatGPTが教えてくれる論文は、その多くがこの世に存在しない論文であることは、研究者や大学院生なら、今では世界中で当たり前に知っていることです。一国の行政の最高権威の立場にある人が出す報告書ですから、当然、プロの研究者も作成に関わっているはず。こんな杜撰なエピソードや、これまでのトランプ政権による研究者の大量解雇、および大学への圧力と支援打ち切りを考えると、これからの米国の凋落は計り知れないものとなるのかもしれません。

私は、調べごとをする際には、ChatGPTなどの生成AIは使いません。私のパソコンに勝手にインストールされた生成AIが、これも答えを勝手に表示するので、それを一応は見ますが、Googleが出してきた他のサイトのいくつかをじっくり読みます。ただ、ポンチ絵のイラストを作成する際には、生成AIに助けてもらいます(その際には、どの生成AIを使ったのか、明示します)。人によっては、生成AIと「会話を楽しむ」方々もおられますが、私にはそれがなぜか性に合いません。「では、中野さんは何を楽しんでいるの?」って聞かれたら、今の時期ならクワガタとホタルかなあ、、、、、、。

2025年5月31日

先日、京都大学の宮野公樹さんをフィーチャーしたNHKのETV特集「ねちねちと、問う ―ある学者の果てなき対話―」を視聴しました。とても考えさせられる内容であり、企業の研修というか再教育(?)のような意味付けもあり、大変興味深く、とても勉強になりました。特に、名城大の昆虫比較発生学の若手教員が3年連続で科研費が不採択であったことについて、宮野氏が「その研究が社会からどう見られているのか、考えるべきだ」とのコメント(正しいでしょうか?)をされておられたのには、私も得心するところがありました。

と言いますのは、つい先日、隠岐さやか氏著の「科学アカデミーと『有用な科学』」(名古屋大学出版会)を読了したばかりなのですが、その「あとがき」(380ページ目)に、隠岐氏が博士学位取得後、研究者として自立しようとした時期は、まさに「大学改革」(第二次安倍政権か)の時期と重なり、その荒波の中で、彼女は自分の研究についてさまざまに悩み・思考を繰り返されたとの述懐があったことです。この隠岐氏の文章と、宮野氏の名城大若手研究者へのコメントが重なり、私自身の研究内容についても考えさせられました。 宮野氏は、「研究を深める5つの問い (講談社ブルーバックス) 」や、ETV特集と、大活躍されておられ、私は大変勉強させていただいております。

さて、トランプ政権の圧力により、ハーバード大学に通う留学生は、いかなる国の留学生であれ、当該大学はおろか、米国の他大学にすら在籍できなくなりそうです。EUは、米国を追われそうな留学生の受け入れ先として欧州大学・研究機関を考え、5億ユーロ(約810億円)もの助成を提示しています。一方、わが国でも文科省から連絡があり、国内の大学に米国を追われた留学生(日本人学生も?)を受け入れるかどうか(要請的な)連絡が来ました。これを受けて、日本の主要大学は、米国を追われた(優秀な)留学生を受け入れるとの表明を出しています。が、、、、私が気になるのは、このために文科省や日本政府が受け入れ大学に対して何らかの支援をしてくれるかどうか?です。以前からのわが国のケースは、国や文科省は「留学生を増やせ!増やせ!」と旗を振るのですが、そのための財政・人的支援は無く、大学側に丸投げしておしまいっ!ってやつです。で、大学教員各個人は、このために結構な時間と労力をかけて留学生のお世話をしています(もちろん、留学生の真摯な研究・勉学態度があるので、素晴らしいことです)。でも、今回も国や文科省が「現場に丸投げっ!で、それでおしまいっ!」をするとなると、大学や教員はとてもしんどい、、、、。でも、不幸な留学生には、夢を与えて差し上げたいです。そして、その優秀な能力を、世界の人々の幸福のために使って欲しい。

2025年5月25日

今朝の朝日新聞に、「百年:未来への歴史:憲法の水脈」の紙面があり、そのトップに「不戦条約は三つの「ふせん」で」という、山室信一さんのインタビュー記事がありました。彼は、京都大学・人文科学研究所の元所長で、「キメラ: 満洲国の肖像(中公新書)」、「憲法9条の思想水脈(朝日選書)」などの著作で大変有名です。また、2009年に紫綬褒章も受けておられます。私は、彼の著作では上記の2書だけでなく「アジアの思想史脈 (人文書院)」、「モダン語の世界へ: 流行語で探る近現代(岩波新書)」も読み、特に「キメラ、、、、、」については山室さんに「この本にサインしてくださいっ!」と、彼に直接にお願いしてサインしてもらいました(ああ、なんてミーハーなんだ、、、、)。拙宅の書だなには、今でも彼のサイン入りの「キメラ、、、、」があります。私の大切な宝物の一つです。

山室さんは、実はかなりの「闘士」です。2014年だったか、京大で「学域・学系問題」が喧々諤々と議論されていたころ、彼は反対派の急先鋒でした。私も反対派でしたが、私の方はまだ駆け出しのセンター長であり、しかも単なる若気の至りでもあり、まさに「チンピラ」でした。ですが、山室さんは「闘士」そのものであり、堂々たる論陣を張って闘っておられました。そのころの山室さんは、大変厳しいお顔をされておられ、近寄り難くはなかったのですが、軽はずみな言動は彼には通じない雰囲気を漂わせておられました。

その山室さんの今朝の朝日新聞の写真を見て、私は「ん?誰?」と思ってしまいました。新聞の彼の写真での表情は、なんと柔和なことか、、、、。正直、まるで別人?!と思いました。京大の現役所長時代の山室さんの表情と、何と異なることか、、、、、。いやはや、驚きました。人間は、現役で闘っているときは、表情も厳しくて怖いものなのですね。。。。いや、別に、現在の山室さんがのんびりされておられるとは思いません(山室さんの現在のご様子は、存じ上げておりませんので)。ですが、今朝の新聞写真の表情の、なんと優しいことか、、、、と、驚きました。

それだけです、ハイ。

2025年5月24日

5月21日、生態研を来訪している2人の外国人(OlaとJay)と一緒に、琵琶湖に出ました!

当日は、やや薄曇りでしたが、風は無く、まさに調査日和!(by 赤塚副船長) ね、ベタ凪に近いでしょ。この日は、透明度測って、CTD降ろして、鉛直採水をして、、、、んで、お客さん(?)が来た時の恒例である「水深50メートルの水を飲むっ!」もやりました。これは、私が大学院生時代から大津臨湖実験所メンバーが行ってきたものですが、琵琶湖の深層水(底泥からは10メートル以上浅い)を採水して、そのまますぐに飲むのです。実は、これがとても美味しい!水道水とは異なりカルキ臭くなく、少し甘くてナチュラルで、とても美味しいのです!でも、「汲み置き」はダメです。自然水そのものなので、採水後すぐに飲まねばならず、「汲み置いて後で飲むか、、、、」は、食中毒を起こす可能性があります。大学院生時代(もう30数年前かあ)、冬場は採水後の水をやかんに入れてお湯を沸かしましたが、夏場はそのまま飲みました。琵琶湖の深層水は、一年中、7℃くらいなので、冷たくてとても美味しいのです。今回参加した2名の外国人にもやってもらい、彼らも(大)満足でした。この儀式(?)、これまでに私と一緒に船に乗った外国人(中国人、韓国人、チェコ人、イラン人など)には、みなさんトライしてもらいましたが、どなたも(ほぼ)満足で、人によっては2回以上飲んでいます。今回、新たに米国人(ナイジェリア人でもある)とニュージーランド人が加わりました。

んで、調査の後は、いつもの「味平」でランチ!

photo by Ola

photo by Ola私が「肉みそ」と呼ぶ料理(味平オリジナル)です。外国人も、私と同じメニューでしたが、大変ご満足で、ご飯を料理にぶっかけて「美味い!美味い!」と、ペロッと平らげていました。

んで、昨夜の拙宅近くの田んぼの用水路ですが、ホタルがもう出ています。実は、数日前からすでに出ていたのです。その日(21日?)、NHK大津の別井敬介アナ(私は、彼の大ファンですっ!)が、ニュースで「滋賀県ではもう、ホタルが出てきているところもあるようです」とおっしゃっていたので、その夜早速、当該用水路に行くと、雨が降り出していたせいもあり、一匹だけいました。で、これに味をしめて、昨夜、再び当該用水路に行くと、今度はもっとたくさんいました!

「たくさん」といっても、まだまだこれからです(5,6匹、観ました)。次の土日か、またその次の土日かが、ピークかもしれません。いずれにせよ、とてもとても楽しみです!

2025年5月20日

さきほど、拙宅近くの木で、今年最初のコクワガタ発見!!!

やっと出会えたね!今年もよろしく!

2025年5月18日

ここ数日、急に蒸し暑くなってきましたね。今年は、梅雨入りが早く、激しい雨の頻度も多く、気温も高く、梅雨明けも早いとの予報が出ています。

去る先週の金曜日、私が企画する生態研セミナーが開催され、3名の外国人研究者が素晴らしい講演をしてくれました。まず最初に、米国・Albion collegeのOla Olapade教授、

次にアイルランド・Trinity College Dublin, The University of DublinのJeremy J. Piggott准教授、

最後に中国・広西科学アカデミーの刘鑫博士です。

一度に3人の講演を行うのは、生態研セミナーとしては珍しいのですが、これらお三方のご発表は、水域と言う意味では共通していたものの、それぞれ内容が全く異なり、まさに「多様性」で、大変興味深いものでした。素晴らしいご講演に、心から感謝申し上げます。

さて、そのOlaさんといろいろ話しているのですが、私から「米国では、気候変動の研究を完全にストップさせたと、日本のメディアが報じているが、本当か?」と聞いてみました。するとOlaは、「そうだ、完全にストップだ。もう米国では気候変動の研究はできない」とのこと。私が「米国の環境研究は、世界をリードしてきた。米国が気候変動研究を止めたら、地球の危機だぞ!」と言ったら、Olaは「そうだ!でも仕方ない。トランプ政権だから、そうなったのだ、、、、」とのこと。今朝の朝日新聞では、EUが欧州域外からの研究者の誘致を強化するため、約810億円の支援計画を発表したとのこと。私が仄聞したのは、わが国でも米国の優秀な研究者に日本に来て研究してもらおうとの意見は出ていますが、米国の研究者の多くは欧州行きを希望しているとのこと。これからのトランプ政権の4年間で、世界の科学の勢力図・地政学は大きく変わりそうです。トランプ政権が、後になってやり直そうとしても、4年間の損失は、そう簡単には埋まらないでしょう。特に、環境・生態系の研究は時間がかかるので、一旦ストップした研究を立ち上げ直すのは容易ではないでしょう。

ところで、ここ数日、とても悲しい出来事がありました。まずは、知り合いの大学准教授が、山で遭難され亡くなられました。とても近しい方というほどではありませんでしたが、お互いに機会あればお話しをしていました。彼のご冥福を、心よりお祈り申し上げます。とても悲しく、生態学においては大変大きな損失です。ご遺族の方々の悲しみを思うと、胸が詰まる思いです。

もう御一方は、私の親族の方ですが、重い病気に罹患されていることが分かりました。この方と私は大変親しく、年に何度かご一緒して、ともに酒を酌み交わしています。当該疾病は早期に見つかったので、早くご回復されることを祈っています。ご回復されたら、また一緒に酒を飲みたいです。

健康に元気に仕事を続けるのは、とてもありがたく貴重なことですね。

2025年5月13日

今日、サクラゲンジを見つけました。ってことは、、、コクワガタ、もうすぐかなあ。ところで、ネットで調べたら、私が子供のころから「サクラゲンジ」と呼んでいるこの昆虫は、正しくは「ヨツボシケシキスイ」と呼ぶようです。知らんかった!

2025年5月11日

昨日は、滋賀県立大学の伴修平教授の定年退職記念会に参加しました。この会では、琵琶湖汽船の「ミシガン」の2階を貸し切りにして、50名とちょっとの参加者を得て、とても素敵でにぎやかで楽しい会となりました。

この日は、伴先生の教え子やさまざまに関係のあった皆さまが、北海道から東京、長野、滋賀等の日本各地にとどまらず、遠くはマレーシアからもご参加されていました。すごいなあ!これぞまさに、伴先生のご人徳が良く表れています。伴先生は、国内外の湖沼の動物プランクトンの生態学研究に留まらず、中国・海南島やその他のアジア諸国でも精力的に動物プランクトン研究を進めてこられた、まさにわが国を代表する動物プランクトン研究者です。もう、定年退職なのか、、、、と思うと、とてもさみしく、かつわが国のscienceにとって惜しまれます。

でも、、、、大学受難(?)の時代である現在、定年退職されるというのは、正直羨ましかったりして、、、、。ともあれ、伴先生、今まで大変お世話になりました。ありがとうございました!

ところで、いよいよ、トランプ大統領は米中貿易協議に入りましたね。その直前に、トランプ大統領は中国に課す関税は、当初の145%より大幅に(?)下げて80%が妥当であろうとの見解を示しました。これは、中国側に少し譲歩したように見えます。もともと中国の外交では、「我々は、攻撃を受けなければ攻撃をしないが、攻撃を受ければ必ず反撃する。米国がどんな規模で我々を攻撃しても我々は同様な規模でやり返す」(羅瑞卿の署名論文、「紅旗」第5号、朱建栄、「毛沢東のベトナム戦争」、東京大学出版会、2001年、337ページ)が伝統的なやり方(?)ですので、今般の米国による一方的な関税攻撃に対する中国の対応も、中国の伝統的な対応なのかもしれません。いずれにせよ、交渉が上手く行って欲しいです。

2025年5月8日

筑波大の永田恭介学長のご発言、大変驚きました。このご発言は、これまでの多くの研究者の見解とは180度異なります。

2025年5月5日

ゴールデンウイークは、皆さまいかがお過ごしでしょうか?私の家では、先週、子供たちが帰省し、にぎやかで楽しみました。が、、、その一方、子供たちが拙宅にいると、家の中がモノであふれ、かつ埃っぽくなります。で、子供たちが関東に戻った後で、女房がお友達とイチゴ狩りに出かけ、私は独り家中の掃除をしました。。。。午後3時過ぎには、干してある布団を降ろさねば、、、、、。今日は天気が良いなあ。

昨日は、母の誕生日でしたので、私の母、妹、弟一家と私の女房とで京都の中国料理店でお祝いの食事会をやりました。中国料理の日本への伝来は、まず精進料理の「普茶料理」が、現在の京都府、山城国宇治郡(黄檗宗・萬福寺)に伝わったとのことです(岩間一弘、「中国料理の世界史」、慶應義塾大学出版会、2021年、500ページ)。その後、京都の中国料理は独特の発展を遂げており、典型的な「中国料理の日本化」であるとのことです(同書、549から550ページ)。私たちが昨日舌鼓を打ったお店でも、出てくるお料理はまさに「中国料理の日本化」であり、大変美味しくいただきました。私が特に驚き、かつ楽しんだのは、なんと、そのお店には白酒「汾酒」があったのです!私は(コロナ時期以外の)毎年、中国出張をし、多い年には6都市を訪問したので、たくさんの種類の白酒を飲んだことがあります。でも、実は「汾酒」を飲んだことがありません。「汾酒」は、山西省で生産される、大変有名な清香型の白酒です。そもそも私は、清香型の白酒を飲んだことが無い気がする。。。。で、京都で初めて「汾酒」を飲みました。でも、私はやっぱり、濃香型の白酒が好きかな、、、、、。結局、白酒は本場の中国料理との相性が良いのかもしれません。今回いただいた中国料理は、とても繊細かつ日本的に極めて洗練された中国料理でした。ともあれ、とても楽しませていただきました。

さて、今年は生き物が出てくるのが遅れている気がします。私は、カエルの大合唱が大好きで、毎年、ゴールデンウイークの夜8時ごろには拙宅近くの田んぼに行ってカエルの大合唱を聴くのですが、今年はまだ「大」ではない。また、拙宅の庭では、ゴールデンウイークの良く晴れた日の午前中に、私の大好きなハナムグリが花の蜜を吸いに来るのですが、今年はまだ彼らが来ない。。。。もっと辛いのは、今年はまだ、コクワガタが出てきていません。ゴールデンウイーク時期の夕方、木の穴からコクワガタが少しずつ出てくるのですが、今年の木の穴は、まだ穴の内側からコクワガタが出てきた形跡がありません。今年の生き物が出てくるのが遅れているのは、おそらくですが、今年はまだ夜が寒いのです。拙宅や生態研周辺は、日によっては最低気温がまだ10℃以下であり、日中はそこそこ気温が高いのですが(と言っても、25℃以上になる日は少ない)、夜間の気温は10℃ちょっとくらいでしょうか。これでは、カエル、ハナムグリ、コクワガタには寒すぎます。さみしいなあ、、、、。

で、私の注目はトランプ大統領に向かいます。第1期トランプ政権の時期は、米国の気候変動研究の予算が大幅に削減されました。ところが今般の第2期トランプ政権では、気候変動研究は「廃止」とのことが新聞等マスコミで報道されています。「廃止」ですと?!なんたること!米国には、USGSなど、世界をリードする極めて優れた環境モニタリング・研究システムがあるのですが、それらのシステムはどうなるのだろう?今回のトランプ政権による気候変動研究廃止は、全世界および地球の将来にとって大変大きな損失でしょう。トランプ大統領は、みずからをローマ教皇に模したような合成画像を自分のSNSで公開しましたが、当該画像は極めて無礼なもので、これは世界中から批判を浴びているようです。トランプ大統領は、すでにかなりなご高齢であり、物事の要不要/良し悪しの判断が付かなくなっておられるようです。また、彼を取り巻く人々も良くない。中でも、副大統領の方は、中国で言うところの「佞臣」、「奸臣」そのものです。これらの人々がはびこると、国が滅びます。でも、米国に滅んでもらっては、大変困ります。少なくとも日本にとっては、日米安保体制は極めて重要です。昨夜のNHKスペシャル「未完のバトン 第2回 秩序なき世界 日本外交への“遺言”」では、政治学者・五百旗頭真氏がわが国の行く末について、日米安保体制を維持しつつ、近隣諸国とは「大国としての“雅量”」をもって「隣交」をすべしと述べられました。日米安保体制の重要性は、岡崎久彦氏も「戦略的思考とは何か」(中公新書、2019年)で述べておられます。

この先の世界、どうなるのだろう?

2025年4月29日

先日の27日、私の酒の師匠のお誘いにより、この会に参加しました(「酒の血がたぎる」人たちの集まり、、、、)。会費がやや高かったとはいえ、ボストンホテルの高いレベルのフレンチをおつまみに、滋賀県トップクラスの人気を誇る「松の司」と、すでに全国的にその名が轟いている「五橋」の飲み比べで、大満足なひと時でした。当該ホテルのフレンチは、国際コンクール優勝者の手によるものであり、その味を求めて全国からグルメがわざわざ滋賀県草津市まで足を運ばれます。とても贅沢な時間を頂きました。

で、今日は良い天気:

今日の午後1時ごろの生態研の圃場です。良く晴れてはいるのですが、風が強く、寒い、、、、、。

2025年4月26日

ビックリしました!あの京都ノートルダム女子大学が学生募集停止とのことです。私は、立命館中学・高校の出身です。当時(40数年前)の京都では、私学の学力トップは、何と言ってもダントツで洛星(ヴィアトール学園洛星中学・高校)でした。当時は、立命館も洛星も男子校であり、洛星の生徒さんがガールフレンドを持つ場合は、その多くはノートルダム(我々は、「ダム女」と呼んでいた))の女子生徒さんでした(と、聞いています)。つまり、我々にとって「ダム女」はセレブであり、上流(?)の象徴的存在でした。

一方、立命館高校の生徒は、おもに平安女学院(「平女」と呼んでいた)や橘高校(これは単に「橘」)の生徒さんとお付き合いするケースが多かったと思います。立命館の場合は、当時の立命館は北大路にあり、立命館・平女・橘はいずれも烏丸通から近く、市バス(中学時代)あるいは地下鉄(高校時代)で一緒になる機会が多かったからでしょう。

ところが、洛星は北野白梅町にあるのに対して、ダム女は左京区鹿々谷桜谷町(というところ)にあります。京都(碁盤状)で見ると、東の端と西の端くらい離れている。これでどうやって知り合いになったのかなあ?いずれにせよ、大学と高校は違うとはいえ、あの「ダム女」が学生募集停止とは、、、、、。つい先日、Breden and Goodman、石澤麻子訳(2021)「日本の私立大学はなぜ生き残るか:人口減少社会と同族経営:1992-2030」(中央公論新社)について、2回目の読書を終えたばかりですので、ダム女大学の学生募集停止はショックです。同書の215から216ページには、数多くの危機を乗り越えながら、しぶとく 生き残り、場合によってはむしろ発展する日本の私立大学に、ある程度共通して見られる「条件」が書かれています。「ダム女」には、それらのいくつか、あるいは全てが足りなかったのかもしれません。

当時の京都では、「立っちゃん、同やん(りっちゃん、どうやん)」という言葉があり、これは立命館(当時は男子校)と同志社(当時から共学)の生徒・学生は、いわゆる「(お金持ちの?)お坊ちゃん、お嬢ちゃん」として、ある意味、揶揄的に表現したものでした。今でも使うのでしょうか?

ちなみに、私は中学・高校を通じて独身を貫きました。以上っ!

2025年4月20日

今般のトランプ大統領・政権による日本への相互関税追加について、わが国の外交をどうするか?が巷で熱い議論となっています。そんな時、私が思い起こすのは、第二次世界大戦終戦時の日本を取りまとめるなど、極めて優れた外務大臣であった東郷茂徳さんの言葉「交渉で最も大切なところに来た時、相手に51を譲り、こちらは49で満足する気持ちを持つこと。」(東郷和彦、「北方領土交渉秘録:失われた五度の機会」、新潮文庫、2011年、499ページ)です。

これ以降は、東郷茂彦さんの著作である「祖父 東郷茂徳の生涯」(文藝春秋、1993年、21~31ページ)からの抜粋です。東郷茂徳さんは、祖先をたどれば秀吉の朝鮮出兵、いわゆる慶長の役において、全羅北道南原城が落城した際に島津軍の捕虜となり、日本に連行(拉致)された朝鮮人の方々が祖先にあたります。彼らの一部のうち、朴一族は薩摩藩の苗代川に住み、苦労を重ねながら故郷である朝鮮で培った焼き物技術を再開し、「白物」と呼ばれる陶器、白磁の製作に成功します。当時の日本には宝石が無く、白く輝く白磁は大変貴重であり、朴一族が製作する白磁は薩摩藩主御用達になり、一般市民への販売は禁止されるほどであったそうです。そうなると、陶器製作を行う朝鮮人・苗代川人は薩摩藩によって大切に扱われ、租税免除、朝鮮風俗の継続などの厚遇を得ます。これらの人々の中に、東郷茂徳さんの父親である朴寿勝さん(のちに「東郷寿勝」に改名)もおられました。東郷(朴)一族の方々は、このように波乱の人生をたくましく生き延び、新天地が異国であってもその社会をけん引するほどの活躍を果たして来られました。

今般のトランプ大統領による相互関税追加については、赤澤亮正経済再生担当大臣が米国に乗り込んで交渉に当たられました。現段階では、彼とトランプ大統領との会談内容の詳細は明らかではありません。が、マスコミで報道されている赤澤大臣の言葉から察するに、彼は謙虚な方で、誠実堅実にお仕事をされる方との印象を私は持っています。交渉に臨んだ際の赤澤大臣の心の奥には、「陰腹を切る」覚悟と共に、上記の東郷茂徳さんの言葉がもぐり込んでいたのかもしれません。だって、赤澤大臣も石破総理と同様「Win-Winとなるように」をおっしゃっていましたから。次は、加藤財務大臣が訪米され、トランプ政権のメンバー(次回も、トランプ大統領ご本人?)と交渉されます。是非、頑張っていただき、上手にことを進めていただきたいですね。

2025年4月19日

今朝、ちょっとウレシイことがありました。今日は、京都大学大学院・理学研究科の大学院入試説明会なので、朝9:40ごろに百万遍のバス停に到着し、バスを降りようとしたらICOCAがピッって鳴りません。すると、バスの運転手さんが「お兄さん!すいませんが、もう一回やってください」と言いました。私を、「お兄さん!」って、呼んでくれた、、、、、。思い出せば生態研に来た17年ほど前、散髪に行くと店員さんが「お兄さん!」と呼んでくれていました。ところがその後、「お兄さん!」が「お父さん!」に変わり、でも50歳を超えていたので、「ま、年相応やな、、、、」って思っていました。それが今朝、「お兄さん!」ですわ!

ね、ちょっとウレシイでしょ!

2025年4月12日

現在、天野郁夫さんの「大学改革を問い直す」(慶應義塾大学出版会、2013年)を読んでいますが、その101ページに、米国の著名な高等教育研究者であるマーチン・トロウによる議論が紹介されており、米国の大学がヨーロッパの大学よりも発展(トロウは、「マス化」としている)してきたのは、「アメリカにはシステム全体に共通の基準を維持し監視する中央機関がない」、「つまり国家が『弱い』存在だということです。」と述べられています。ところが昨今、トランプ政権がコロンビア大学への助成金を取り消すなど、米国政府による大学への支援打ち切りと圧力強化の深刻化が報じられています。このことは、「強い国家によって、当該国(米国)の大学が弱体化することにならないか」と、私はとても危惧しています。

ひるがえって日本ですが、トランプ関税に対応するため、赤澤亮正経済再生担当相を来週にも米国に送り込んで交渉に当たらせるとのことです。私は、この人選は良いと思います。以前(4月6日)に、立憲民主党の野田代表のお言葉を借りて「タフネゴシエーターの茂木さん」とか言いましたが、私は茂木さんよりも赤澤さんの方が、今回は適任かと考えています。その理由は:

(1)赤澤さんは、石破総理の最側近であり、石破総理の意向を汲んだ交渉が出来そう。

(2)おそらく、トランプ大統領は、石破総理との初めての面談で現在の日本の政権とどう付き合うかの考えを持っており、「イシバに近い人間なら、こう対応すれば良い」との感触を得ているだろう。ならば、石破総理に近い赤澤さんなら、米国は安心・信頼して議論に応じてくれるはずであろう。

(3)もし、赤澤さんではなく茂木さんを派遣することになれば、茂木さんは米国から「タフネゴシエーター」との評価をもらっている方なのと、石破総理との意思疎通が十分でないとの見方もあることから、米国は茂木さんを警戒して良い交渉が出来なくなる可能性がある。

(4)米国・トランプ政権が関税問題の交渉相手として日本を最初に選んだ理由は、トランプ大統領にそれほど抗わない日本・石破政権をモデルケースとして「ほら、こうやって日本みたいにきちんと対応してくれれば、米国は寛大な対応をしてやれるのだ!」と、世界に示したいからである。

以上の4点です。なので、今回は赤澤さんが適任と、私は考えます。いずれにせよ、交渉が上手く行って欲しい。また、日本の対応がきっかけとなって、世界の他の国々との交渉も上手く行って欲しいです。特に、中国、、、、。

2025年4月9日

Dear Mr. Trump, the US President:

If the US sells me a right-hand-drive mini-car with fewer breakdowns, I would examine to buy it.

2025年4月6日

昨日のニュース(NHKかな?)で、今般のトランプ大統領による日本への相互関税追加について、わが国としてどう対応するかを記者から問われた立憲民主党の野田代表は、「自民党内には、茂木さんという良い人材がいるではないか。野党に相談する前に、タフネゴシエーターの茂木さんを使ってはどうか」と、おっしゃっていました。私は、そんな野田さんが好きですし、信頼できると思います。

2025年4月5日

先日、国の某制度における評価について、組織の研究活性を審査する最重要(?)の基準が「論文数」であると聞きました。その際に聞いた話によると、審査する先生方は当該分野の専門家ばかりではなく(これは、仕方ない)、研究活性を審査するには論文数とインパクトファクターを見るしかないが、これら両者のどちらかというと前者(論文数)を重要視する傾向があるとのこと。でも、本当にそうだとすると、そのような審査基準は当該組織の研究の質を落とすだけでなく、「若い研究者のやる気を削ぐ」事態を惹起しかねません。つまり:

(1)組織全体の発表論文数を、ある一定期間内で高めようとすると、査読に時間のかかる雑誌に投稿していては間に合わない。そのため、研究者は査読期間の短い雑誌に投稿せざるを得ない。実際、東アジアの某国では、公的機関がプロジェクト期間中の論文発表を求めており、それがために当該国の研究者は査読期間が短い雑誌に論文投稿せざるを得ないとのこと。が、そのような雑誌の多くは、いわゆる「ハゲタカ・ジャーナル」である。すでに人口に膾炙しているが、「ハゲタカ・ジャーナル」が跋扈すると、最終的には社会による科学の信頼が低下・失墜しかねない。

(2)若い研究者、とりわけ大学院生やポスドクは、安定した職を得るためにインパクトファクターの高い雑誌に論文を発表したい/しなければならない。しかし、ここ数年、インパクトファクターの高い雑誌の多くは「ハゲタカ・ジャーナル」となっているケースがある。このような雑誌を避け、より信頼性が高くかつインパクトファクターも高い雑誌(多くは老舗の雑誌)への投稿となると、査読に時間がかかるケースが多く、それらの雑誌に論文を投稿した若い研究者はそれほど多くの発表論文数は稼げない。となると、所属組織・ボスから「組織のためには論文の数を増やさねばならないが、ハゲタカ・ジャーナルはダメなので、もっとインパクトファクターの低い雑誌に投稿して論文数を増やしてね!」と言われると、「この研究を世界に問いたい!」、「この研究で、世界のトップに立ちたい!」という若手研究者のやる気を削ぐであろう。また、この傾向は、優秀な研究者ほど強く出るであろう。

もちろん、自分の専門外の組織を評価するとなると、内容に深く踏み込んだ審査や評価は不可能であることは、私も良く良く理解しています。だから、「論文数」、「インパクトファクター」に頼る、でもここ10年ほどで後者の信頼性は(大きく)損なわれているので、前者に頼ることになるのでしょう。でもねえ、、、、ですわ。

2025年4月4日

台湾国立大学の鄭さん、龍谷大学の三木さんらとの共同研究が、淡水生物学における老舗の学術誌、Freshwater Biologyに掲載されました!

Cheng WH, Miki T, Ido M, Yoneya K, Matsui K, Yokokawa T, Yamanaka H, Nakano S. (2025) Advancing marker-gene-based methods for prokaryote-mediated multifunctional redundancy: exploring random and non-random extinctions in a catchiment. Freshwater Biology 70: e70020

この論文の内容は、龍谷大学のHPでプレスリリースされています。皆さま是非、ご一読ください。

ところで、4月に入って、ショックなことがありました。それは、近くのスーパーのお惣菜のから揚げの値段が、ついに100g・200円を超えました!私が生態研に赴任した当時は、まだ168円とか178円でした。それがおととしあたりから値上げとなり、昨年は何とか198円で持ちこたえていたのですが、ああついにグラム208円とは!もちろん、スーパー側も血のにじむような努力をされておられるであろうとはお察し差し上げます。でもね、でもね、、、、。

あ、それと、韓国のユン大統領の罷免がついに決まりましたね。政治家としてのユン大統領は、韓国国内での評価は割れているようですが、彼は親日家ですので日本にとってはありがたかった。次の韓国大統領、できれば親日家がありがたいし、少なくとも知日派の方であってほしいなあ。有力候補である李在明さんって、どうなんやろ?日本を好きでいてくれたらなあ。少なくとも、嫌いでなければありがたいのですが。

2025年3月30日

昨日、大変立派な方に出会う機会に恵まれました。夕方、その方と30分から1時間弱程度、面談させていただいたのですが、その方は私より年配の方で、彼の容姿、たたずまいや振る舞いには、これまでの人生のご苦労から来るのでしょう、その方の高潔さ、謙虚さ、誠実さがにじみ出ていました。そして何よりも、その方のご子息を想う愛情が私には強く伝わり、私は、父親とはかくあるべきと、彼に尊敬の念を抱きました。そのような方と直接お会いしお話しさせていただく機会を与えていただいたことに、私はとても感謝し、かつ今般の出会いを今後も大切にしたいと思います。

ところで、今日のNHKの「日曜討論」では、企業・団体献金の是非について議論がなされました。その際、有名かつ(一部の)国民に熱狂的な人気のある某政治家が、「我々の考えは、多くの国民から支持を得ているので、それで良いのだ!」を何度も繰り返していました。しかし、我々日本国民が政治家に期待することは、国民の様子を観ながら右顧左眄・阿諛追従することではないと、私は思います。我々が政治家に期待したいことは、「是々非々の議論」です。国民大多数が何と言おうと、「正しいものは正しい。間違っていることは、間違っている」を、先憂後楽的に我々に示すことです。当該政治家は、まだお若いので、もう少し腰を据えた見方や議論をしていただければと思います。

2025年3月29日

Dear Mr. James David Vance, the 50th Vice President of the US

Thank you very very much for the US's help and support for a long time to many countries and regions, including Japan. We are very much highly appreciating for your kindness and patience. At the present, your country may be the strongest all over the world, but such a situation will not last forever. In Japan, there are sayings, “Even the prosperous inevitably decay” and “Pride goes before destruction". There will surely come a time in the years to come when the US will be so weak that it will need a lot of help and support from other countries to stay afloat. You would better or should keep this in mind.

2025年3月22日

今年も出てきました!

春到来!ですね。一昨日の春分の日には、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターが主催する「びわ湖セミナー」で講演をいたしました。私の(拙で雑駁な)講演の様子は、YouTubeでご覧いただけます。当該ビデオの16分目あたりから始まり、質疑応答含めて1時間20分目までです。講演の最初のあたりでは、ちょっとしどろもどろというか、「かんで」ます。でも、講演が終了後、みなさまの様子をうかがうに、まあまあご満足いただけたのではないか、、、、と、手前味噌ながら思いました。今般、このような貴重な機会を与えてくださった滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの皆さまに、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

さて、いつもの「オヤジの居酒屋談義」となります。

(1)いつも気になるのですが、テレビニュースなどでキャスターが言い間違いをしたりテロップの表記が間違っていた場合、NHKでも多くの民放でも「訂正して、お詫びします」ってよく言いますよね。でも、普段の生活でよくいわれるのは、「まず謝れ!」ですよね。これを考えると、「お詫びして、訂正します」の方が正しいのでは?と、思っています。私の記憶が正しければ、毎日放送のnews23では「お詫びして、訂正します」と言っていました。正直、どっちが正しいのか分からないのですが、まずは謝る方が良いのかな?

(2)そのnews23では、先日、旧オウム真理教が銃の密造をしていたとのレポートで、密造していた銃を「AK-74」と報じていました。私は「んんんっ?!」となりました。だって「AK-47」なら聞いたことがありますが、「AK-74」は初耳です。しばらく当該レポートを視聴していると、英文で書かれた海外の論文が画面に出てきて、そこには明らかに「AK-47」とあります。当該レポートでは、同じ銃を「カラシニコフ」とも呼んでおり、だったら明らかに「AK-47」ですね。これについては、「お詫びして、訂正します」は聞かれませんでした。私が寝た後に、言ったのかもしれません。

(3)トランプ大統領がウクライナの原子力発電所を米国所有とすることにより、当該発電所をロシアの攻撃から守る件ですが、まあゼレンスキー大統領としてはお断りされるのが良いのではないでしょうか。なにせ、「列強の考え方は百パーセント悪意に解してまずまちがいない」(岡崎久彦、「戦略的思考とは何か」、中公新書、2019年、36ページ)なのですから。しかし、トランプ大統領がどんなことを言っても、おそらくロシアはほとんど譲歩しないでしょうね。だって、「一度ロシアの国旗が掲げられた土地においてはけっしてそれが降ろされてはならない(ニコライ一世)」(同書、61ページ)がロシアの本性なのですから。

(4)同書の中で、岡崎久彦氏は「大国が圧倒的な力をもち、かつ、自制することを知っている ― それならば安定した平和が維持される」(17ページ)とおっしゃっていますが、今はまさにその逆ですね。今の世界は、圧倒的に強い国が、ある程度の道義を守って自制するという状況にありません。東アジアのある国は、米露のバランスを取りながら、ある程度の道義を保って(今のところは)自制しているように思います。東アジアの別の国は、自分の国が混乱の極みなので、他国のことに構っていられないでしょう。さて、わが国はどうする?

(5)石破総理大臣の10万円商品券問題にしろ、問題のある発言・投稿を繰り返すだけでなく政治資金規正法違反事件では弁明すらしていないあの方が次の参議院選挙に比例代表候補として公認された件にしろ、どんなことがあっても、多分、あの政党は大丈夫なのですよ。だって、「日本の教育は原発事故が起きても自民党に入れる人間をつくるために一生懸命やっている」(詩人・鄭仁氏の言葉。「ルポ 思想としての朝鮮籍」、中村一成、岩波書店、2021年、108から109ページ)のですから。

2025年3月15日

今、日本生態学会に参加のため、札幌に来ています。こちらでは、昨夜からときどき激しく雪が降り、現在も降っています。けっこう大粒な雪です。道路にも、あちらこちらに積雪があり、交差点にはうず高く雪が積み上げられています。大津ですら、すでに気温が高く、そろそろ半袖でも、、、、って感じなのに。さすがは北海道!ですね。

で、、、、、私は石破さんに期待していたのです。特に、石破 VS 野田のガチンコ議論が聴きたかった。でも、この議論があまり期待できないのが早々に判明し、しかも今度は「お土産で10万円配った」ってか、、、、、、。そうでなくても、その数日前に自民党の参議院議員・西田氏のすごい発言が報道され、私は大変驚いて「こりゃ、えらいこっちゃ、、、、」と思っていたのですが、今般の「10万円お土産」は、まさに「とどめのオウンゴール!」ですね。。。。。

でも、そうすると次は誰かいるのだろうか?私にとって総理大臣になっていただきたい方は、今の与党にはおられませぬ。

2025年3月9日

岩手県・大船渡市の大規模な山火事で被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げます。つい先日の1月に米国・カリフォルニア州ロスアンゼルスで大規模な山火事が発生し、多くの貴重な命と財産が奪われました。今般、被害に遭われた大船渡の方々に手厚い支援がなされ、これらの方々や地域の安寧と復興が早く訪れますようお祈り申し上げます。

私は、まさか日本でこのような事態が自然発生で起こるとは想像していませんでしたが、私の記憶に残っているのは2016年末に発生した新潟県糸魚川市で発生した大規模火災です。あの火災は、料理店の火の不始末が原因でしたが、火災当日は延焼しやすい気象条件であったこと、また当該料理店は地元に根差した堅実なお店であったとのことなど、被告人のご年齢やそれまでの地元とのお付き合いを考えると、何とも気の毒な気持ちになったことを憶えています。

で今日、生態研の圃場の土手に行き、ツクシが出ていないかなあ?と、丁寧に見て回ったのですが、やはりまだ時期が早いですね。ツクシの出る気配すら無い。ツクシの気配って、分かりませんが。

そうそう、私が「すごいな!」と驚いたのは、連合の芳野会長が自民党大会にご出席・演説されたことです。連合と言えば旧民主党の支持母体ですが、現在の立憲や国民が頼りないのかもしれません。でも、かと言って自民党が頼りになるのか?その自民党大会での石破総理の演説が、今日のNHKニュースで短く報道されていましたが、彼の演説は上手になっている気がしました(偉そうで、ごめんなさい)。でも、今までよりは、私には好感が持てました。彼は、ご自身の印象や好感度アップのために、かなり努力されていると思います。

で、それにしても、あの政党、次の参院選では(人間性に問題・欠落があり、政治資金規正法違反事件では弁明すらしていない)あの方を比例代表の公認候補とするとのこと。朝刊を読みながら、ひっくり返りそうになりました。あの政党はかなりの票を集めるでしょうから、比例代表ならあの方は当選しかねません。あの方も、ご自身のおっしゃることに自信があるなら、小選挙区で出馬すれば良いのに。あの政党の総裁、せっかく先日の米国大統領との対談が成功したのに、、、、。我々は、再び愚弄されています。いよいよ、あの政党は信用できない。

2025年3月2日

一昨日から、鹿児島で開催の第20回京都大学附置研究所・センターシンポジウムに参加するために出張してました。シンポの当日は、ラ・サール高校、鶴丸高校など、鹿児島県内の進学校から会場・オンライン合わせて1000名ほどの高校生がご参加くださり、これに我々や高校生以外の一般参加者(中学生も!)を合わせて1300名以上の参加者をいただきました!会場となったカクイックス交流センターの大ホールがほぼ満杯で、しかも中高生が優占しており、若さとエネルギーにあふれる素晴らしいシンポジウムでした。鹿児島県教育委員会、鹿児島市教育委員会、読売新聞社、鹿児島県京都大学同窓会(東山会)、辻井基盤長、連携基盤事務および京大事務の皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました。当日の会場は、もうどこもかしこも生徒さんだらけ!しかも、どの生徒さんも勉学意欲と将来への夢に満ちており、「うん、これなら日本は大丈夫!」と思いました。お世話になった皆さま、重ね重ね、ありがとうございました。

でも、、、、、辻井基盤長が仕切っていたあのパネルディスカッション、来年からはオレがやるのか、、、、と考えるだけで、もうどうしたらええのん?!って気持ちです。プレッシャーやわ。。。。。。。

さて、私たちが鹿児島にいる間、米国ではトランプ大統領とゼレンスキー大統領との直接会談があり、バンス副大統領の一言にゼレンスキー大統領がキレてしまい(?)、そこから後はもう滅茶苦茶な会談となったとのことです。私は、トランプ大統領は今年1月の就任以降、数々の問題を世界に投げかけてきておられるので、彼の行っていることやこれからやろうとしていることについては、ほとんど全て否定的です。トランプ大統領が世界最強国のトップであることにウンザリしますし、この先不安でなりません。

でも、しかし、あの会談でのゼレンスキー大統領の態度・ふるまいについては、私は肯定できません。私は、彼にはとにかくキレずに粘り強く、あの一回だけの会談で全てを決めようとせず、「プーチンさん以外にも、ちゃんとした交渉相手はここにいるよ!むしろこれからは、私とひざ詰めで話しましょう!そして、いずれはプーチンさんも一緒に話をしましょう」をアピールできる貴重なチャンスだったのに、、、、と、思います。そりゃ、トランプ大統領はゼレンスキー大統領のことを「独裁者」と呼んだりしたのですが、トランプ大統領はあの会談の直前に「ん?そんなこと言ったっけ?」ととぼけるなど、あの御老人特有の(反省を込めた)誤魔化しをしていました。なので、あの日のトランプ大統領は、もしゼレンスキー大統領が上手く話しを持っていければ、今回とは違った結果を産んだような気がします。ゼレンスキー大統領は、自国の領土と国民の期待を一身に受けているので、過剰に気負ってしまったのかもしれません。また、この3年間に彼が受け続けたストレスの大きさ、トランプ大統領の暴言のひどさを考えると、私はゼレンスキー大統領の気持ちは十分理解します。が、だからこそ、彼は絶対にキレてはならなかった。いまもなお数多くのウクライナ国民が傷つき命を落としているなら、なおさらです。国を代表する政治家であれば、それは当然のことと、素人ながら思います。かつてエリザベス女王は自分の親族を殺害したIRAの元司令官と笑顔で握手しましたが、そうしないと英国民を守れないからでした。私は、政治は全くのズブの素人ですが、政治家には国などの組織を守るための非情さが求められると思います。ゼレンスキー大統領は、自分が背負っているものが大きければ大きいほど、貴重であれば貴重であるほど、自らの感情に流されず、「何があっても、何を言われても、国民と祖国のためにはこの案件はこう持っていかねばならない」からブレてはならないと、素人ながら思います。米国によるウクライナ支援、最悪の事態にならないことを祈ります。

2025年2月24日

Успіхів президенту Зеленському та народу України! Погані хлопці обов'язково будуть знищені. (Translated with DL)

2025年2月22日

成田哲也さんが筆頭著者である我々の琵琶湖ベントス論文(無料ダウンロードできます!)が、2月20日の朝日新聞夕刊の「エコ&サイエンス」の記事として紹介されました。当該記事は有料なので、夕刊を購読されておられる方々か、ネット購読契約をされておられる方々しか読めませんが、、、、。実は、私には朝日新聞から当該夕刊をお送りいただくことになっており、それを電子化してこのブログにアップ、、、、はできません!ごめんなさい!それにしても、マスコミの影響力は、すごい!です。朝日新聞に記事が掲載される前は、当該論文のAltmetric(論文がマスコミやSNSなどにどれだけ取り上げられたかの影響を示す指標)は、論文発表からずっとゼロだったのですが、新聞発表後に急上昇し、一気に「10」となりました。これくらいの値であれば、我々の学問分野だと、とてもありがたい数値です。朝日新聞に、感謝感謝!ですね(その割に、私はこのブログで、朝日新聞中の記事によっては批判的なコメントをしていますが、、、、)。

ちなみに、当該論文を解説した日本語のサイトが京大のホームページにあるので、こちらもご覧ください。こちらの方では、論文に書けなかった「研究大学・京都大学としての長期にわたる組織力」についても解説しています。

それにしても、、、、毎日毎日、ニュースではトランプ大統領のことが大変多い。しかも、その内容は、一国のトップとしては(大変、極めて)恥ずかしく、かつ我々を(大変、極めて)不快にさせる内容ばかり!彼の言動は、ハラスメントに該当しないのかな?トランプ大統領の米国での支持率は、すでに40%台に落ちてきているようですが、本当に米国人の10人中4人まで彼を良し!素晴らしい!としているのでしょうか?そんな人物の一言一言が、(米国人の40%以外の)世界中の人々を不快にさせ、混乱させ、場合によっては人生を狂わせています。たった一人の米国老人の、、、なのです! I would like to say once again, thoughtless and reckless remarks by THE old man throw the world into chaos. Dear colleagues, this is democracy!

ところで最近、「高校授業料無償化」を主張するあの政党の代表みたいに急にいきなり出てきたあの方って、「ん?なんでアンタが党の代表みたいに出てくるん?」って、思いません?あの方って、別の政党所属だと私は思っていたのですが、、、。あの方、ときどき百万遍の交差点で街頭演説しておられます。彼があんな形で急に代表みたいな役割をするとなると、今まで長年にわたって党の組織のために尽くしてきた方々は良い気がしないと思いますが、、、。それに、あの政党の政治家には困った方々が多いような、、、、、。当該政党、関西の一部では(妙に)人気があるんですよね、、、、。

2025年2月19日

今日、e-TAXがどうにも変なので、税務署に来て確定申告したら、追徴課税が去年の約2倍、、、、。で、思わず「嗚呼、来なきゃ良かったぁ!」って、口走ってしまいましたあ。。。。辛い、大変、辛い、、、、、。政府は、「103万円の壁を撤廃!」とか検討してくれていますが、確定申告の制度を無くしてくれれば、それだけで結構な「減税」になるのになぁ。それに、確定申告を無くしたら、e-TAXにしろ税務署行きにしろ余計な(?)手間も時間も無くなって、「みーんなハッピー!」なのになぁ。あるいは、「本給与以外の収入・雑収入は、合計金額が100万円以下なら確定申告免除っ!」ってのは、どうなのかなぁ???確定申告、皆さんそうなのですが、毎年とても面倒です。。。。。。

2025年2月16日

今朝のNHK「日曜討論:”トランプ関税”日本の成長戦略は」では、ご出演の専門家の方々がご指摘されていたのは、「今後の日本の経済的成長にとってカギとなるのは、人手不足をいかに解決するか?」とのことです。私は、博士学位を取得したあるいは大学院を修了した優秀な人材が、大学や研究所だけでなく、もっと社会のさまざまな職種・職場で活躍するようになればなぁと考えています。私は以前から、自分が指導してきた学生さんに対しては「(大学院修了後は、どんな仕事であれ)まずは飯が食えるようになって欲しい。飯が食えるようにならないと、人生設計が立てられない」と申し上げてきました。大学院教育とは、「問題を解決し、過去に学びつつ、解決策を模索し、粘り強く探求し結論に到達する。それを裏付ける分析能力と論文の形で表現する言語運用力は、大学院教育でこそ身につく。」(青木栄一、「文部科学省:揺らぐ日本の教育と学術」、中公新書、2635、2021年、250ページ)ですし、このことは理系・文系に関係なく大学院教育一般について言えることです。今後のわが国の成長戦略の一つとして、「大学院教育修了人材、とりわけ博士学位取得人材を、一般社会でいかに活用するか」は大変重要なテーマであると思います。それに、どんな仕事に就こうが、わが国の憲法では「職業選択の自由」が認められています。どんな仕事で自分を活かすかは、ご本人の自由であり、その方の人生です。

2025年2月15日

今日は朝から町内会の仕事で、ゴミステーションの掃除をしました。「ゴミ当番」という役割が回ってくるのですが、当番に当たった方が必ずしもゴミステーションを掃除してくれるわけではありません。が、そのためなのか、わが班のゴミステーションはやや汚れていました。「ったくもうっ!」っとなり、先日の火曜日と本日、ゴミステーションの掃除をしました。で、やったおかげで随分とキレイになりました。うん、満足です。

で、前回に引き続き、朝日新聞ネタですが、今朝の朝日新聞「天声人語」には、「趙高の馬と鹿」のエピソードが引用されていました。私は、このエピソードを愛読書である「史記列伝」で知り、さらに司馬遼太郎の「項羽と劉邦」でも読みました。趙高は、中国の古代国家・秦の宦官であり、当該エピソード時は中丞相(史記列伝)あるいは郎中令(司馬遼太郎)の位におりました。趙高は、当該エピソードに限らず、めちゃくちゃなやり方で李斯をはじめとする数多くの臣・役人を殺害し、果ては二世皇帝・胡亥を自殺に追い込みました。当該の「天声人語」では、トランプ大統領を趙高に見立てて、「さてこの先どうなるのだろう。」で締めくくっています。限られた紙面なので、これでおしまい!は、仕方ないのですが、もう少し議論が欲しかった。

つまり何が言いたいかと言うと、以下の通りです。趙高は二世皇帝を自殺に追い込んだあと、皇帝の玉璽を奪い取り、自らが皇帝になろうとしました。が、宮殿を登ろうとすると宮殿が崩れかけ、臣下はだれも趙高に従わず、ついに趙高は皇帝になることをあきらめて、玉璽を秦の始皇帝の孫である子嬰に譲りました(「史記列伝」、二、198ページ、岩波文庫)。私は、当該「天声人語」では、せっかくトランプ大統領を趙高に見立てたのだから、読者に夢と希望を持たせる(?)ために「今後、トランプ大統領がどんなに無理難題を世界に押し付けたとしても、いずれはどの国の誰もトランプ大統領に従わなくなり、そうなると彼は失脚するかもしれない。」まで述べて締めくくって欲しかった。と、思いました。

2025年2月9日

石破総理大臣が、トランプ米国大統領との日米首脳会談を終えました。私は、この会談は成功であったと思います。私は朝日新聞の購読者ですが、今朝の朝日新聞の「天声人語」では、石破総理のトランプ大統領への接し方を「阿諛」であるとして、「日本という国の悲しい姿そのもの」としています。しかし私は、朝日新聞のこの解釈は表層的かつ浅薄であると考えます。今回の首脳会談、トランプ大統領側はしっかりと準備してきたようですし、石破総理側も準備周到でありかつ「陰腹を切る」態度で望んだのでしょう。

石破総理は、元々、相手がどうであれ論理的に厳しい議論をされる方であり、正直、あまり愛想の良い方ではありません。それは彼の外交にも表現されており、たとえば昨年10月の中国の李強首相との日中首脳会談では、石破総理はニコりともされておられませんでした。ところが今回は、トランプ大統領には全く違った対応をされたとのことです。はて、これは「阿諛」なのか?私は、石破総理の振る舞いは「阿諛」ではなく、「上手にゴマをすった」と考えています。周知のとおり、トランプ大統領は何を言い出すか分からない、気分屋(?)の、朝令暮改・変幻自在な方です。少なくとも日本人の常識で対応していては痛い目に遭う方かもしれません。でも、日本はこれからも米国との良好な関係をなんとか保ち続けなければならない。しかも、石破・トランプは初対面です。となると、なにもわざわざ初対面でお互いの印象を悪くする必要はありません。次回以降にガッツリとした議論をするためには、まずは笑顔で会いし別れ、「次も会いたいな!」と双方が思えるようにすべきと、私なら考えます。今回の初顔合わせでは、トランプ大統領の機嫌をそこねず、「イシバってのも、ええやつやん!」と思わせておくために「ゴマをする」のは、私は良い作戦であると考えます。そして今回は石破総理の作戦は当たった!と思います。人間関係を円滑に運営するには、「ゴマすり」は必要です。私が考えるに、石破総理は今後の日米関係のために、あえて「阿諛追従ではないかっ!」と(左翼系の?)マスコミにたたかれるような態度をとることによって、わが国の国益を守ったと、私は考えます。むしろ、「お見事!」と言いたいくらいです。それくらい、今回の日米首脳会談での石破総理は自分を押し殺して国益を取ったものと思います。もし、中国の習近平国家主席との会談が実現すれば、石破総理は習主席とも笑顔で円満に会談するでしょう(と、私は思います)。

私は、昨年、石破氏が総理大臣になって(悪い方向に)変わってしまったと、10月5日のブログで書きました。が、今回の石破総理は、「変わってしまった」のではありますが、私は「良い方向に変わった」と高く評価します。「君子豹変す」とは、まさにこのことか。ただ、、、、政治家の方々って、コロコロ変わるので、やはりずっと継続して信頼ということにはならないのでしょう。今後、また別の何かの機会で、石破総理について失望することになるかも、、、、。やれやれ。

2025年2月3日

今年の7月19日から21日まで、東大の弥生キャンパスにおいて東アジア生態学連合(EAFES)の第11回大会が開催されます!EAFESは、日中韓の生態学会が2年に一度の持ち回りで開催している生態学の学術研究発表会です。主にアジアからの参加者が多く、特に大学院生などの若手研究者の参加が多いのが特徴です。EAFESでは、英語にネイティブな参加者が少ないことから、英語に不慣れな方々が「まずはこの大会から参加して、英語に少しずつ慣れて行こう、、、」という目的でご利用いただくことが多いです。また、ここ10年ほどの中国・韓国における生態学研究のレベルアップには目を見張るものがあり、これらの国々の若手研究者の勢いは凄まじく、毎回のEAFESでは日本人参加者が彼らから強い刺激を受けています。すでに人口に膾炙していますが、「日本は、もはや科学技術研究におけるアジアのリーダーではない」を実感します。。。。。ともあれ、特に学生さんなどの若手研究者諸君、みなさんのご研究を国際的な舞台でアピールし、世界のレベルを実感しつつ、アジアに学問・研究の友人を作って国際的なネットワークに自らを投入させるために、まずはEAFES東京にご参加ください!国際会議が日本で開催されるので、旅費・宿泊費が比較的安く済むなど参加しやすく、東京での開催なので出張にも便利であり、かつ東京ではありとあらゆる料理が楽しめるので外国人とのディスカッションも盛り上がります。多くの皆さまのご参加を、心よりお待ちしております!

で、今朝のNHKの「日曜討論」ですが、当該番組を視聴していて、私は「与野党逆転」、「少数与党」は良かった!と思いました。どの政党代表者も極めて真剣に議論しており、「こういう議論が多くなされれば、少しずつでも日本が良くなって行くかな、、、、」と感じました。あの「ひらがな」名の政党も、今回は比較的良い代表者を出してくれましたので、まあまあ落ち着いて視聴できました(でも、ちょっと話しが長かったかな)。特に印象に残ったのは、山井さんが何度も「円満に、、、、」とおっしゃっていたこと(その割に、攻めるべきはきちんと攻めておられた)と、井上さんが自民党派閥裏金問題における参考人招致が多数決できまったことについて「数の力による議事運営は厳に慎んでもらいたい」とか、「全会一致の慣例を破ることは大変遺憾だ」とかおっしゃっていたことです。前者(山井氏)については、「いちおう、気を使っているのね、、、、」と思いましたし、後者(井上氏)については「どの口が言っているのだ?!(今まではJMN党がさんざんやってきたことではないか!)」、および「そうやって今までシャンシャンと議決してきた結果が、今の日本の体たらくではないか!」と思いました。あとは、スピード感をもって、国民が不便や支障を受けないように、新年度がスムースなスタートを切れるように、是非お願いいたします!

自分のことと言えば、住宅ローンの金利です。現在は変動金利でローンを支払っていますが、これは固定金利に切り替えないと、、、、、。確定申告もしなければならないので、家の財政については、この2月3月でいろいろとやらねばなりません。ああ、忙しい!

あとは「関税」ですね(これは、忙しくはない)。トランプさんが、あちこちの国に対して「お前の国からの輸入品に対して関税をかけてやるっ!」って言っていますが、でもその結果高い製品を買わされるのは米国民ですよね。インフレが、もっと加速する話しです。そうなると、米国民の生活は、より厳しくなるのでしょう。トランプさんに投票した方々は、それで良かったのかなあ。。。??とにかく、石破総理大臣、2月7日のトランプ大統領との首脳会談、猛烈に頑張ってください!まずは「具体的な成果」よりも、トランプさんと仲良くなってください。にこやかに、にこやかに!

2025年1月27日

昨日は、京都大学白眉センター創立15周年記念式典・シンポジウムに参加しました。大変うれしいことに、白眉プロジェクトの発案者であり、白眉センターの創立者でもある松本紘・京都大学元総長もご臨席でした。私は、松本総長時代からのセンター長なのですが、12年前はまだまだヒヨッ子のセンター長でした。彼は、そんな私をときどき近くに呼んで、いろいろと御指導・アドバイスをしてくださいました。そのことがあり、私は彼に生態研センター長を今年度いっぱいで辞任すること、および次年度から京都大学研究連携基盤長を務めることをご報告差し上げました。彼は、前者の報告には顔を曇らせましたが、後者の報告をすると急にパッと笑顔となり、お顔をほころばせてくださいました。

また、懇親会の際には湊総長にもご挨拶に行き、次年度から初心者の研究連携基盤長として御指導をお願いしました。これもありがたいことに、湊総長も大変優しい表情と笑顔で応えてくださいました。生態研は、規模の小さい部局なので、センター長と言っても全学的な組織の重い役割は通常は任されません。その意味で、私の今回の研究連携基盤長は全学的な組織の長であり、とても身の引き締まる思いです。

2025年1月25日

今日は、今度の4月から理学研究科の修士大学院生として入学予定のマレーシアからの留学生が住むアパートを探しに、南草津駅前の不動産に行きました。おかげさまで、とても良いアパートが見つかり、安堵しています。

私は留学生の家探しには同行するようにしています。留学生は、日本語が話せないことが多く、不動産屋とのやり取りが十分でないままにアパートを決めざるを得ないケースがあります。私は、留学生ではなく、生態研が招へいした外国人教授(3か月間雇用)のお世話をしたことが何度かあるのですが、ずっと以前(もう、十数年前です)、ろくに下見もせずにその方のアパートを決め、当該教授が実際に住んでみたら劣悪なアパートであった経験があります。その際は、当該教授に大変大変申し訳なく、猛省しました。

留学生の場合、数か月どころか、数年間住み続ける可能性があります。留学生が生活の心配なく、のびのびと楽しくリラックスしながら研究に没頭していただくには、まずは安心安全かつ楽しく快適な生活基盤がどうしても必要です。また、留学生が安心して楽しく生態研で過ごしていただくことは、結果的に優れた研究成果がたくさん出てくることにつながります。このことは、当該留学生と教員の双方にとってWIN-WINです。このために、私は以前の招へい外国人教授での申し訳ない経験を猛省し、招へい外国人に限らず留学生についても信頼できる宿泊場所を確保するようにしています。留学生については、私が必ず留学生と不動産屋に同行して一緒にアパートを探し、現地視察も一緒に行い、不動産屋も含めて十分に議論して当該留学生のアパートを決めています。もっとも、留学生によっては日本語が十分できる方々もおられ、「先生、一緒に来なくて良いです。自分でできます」と言って、実際に自分で決めてくる留学生もおられます。ですが、アパート契約の場合は連帯保証人が必要で、私は必ず連帯保証人を引き受けます。

それどころか、私は以前、他研究室の留学生の連帯保証人を引き受けたことすらあります。その留学生は、指導教員が連帯保証人を引き受けてくれず、困り果てて私のところに来ました。「〇〇先生が、どうしても連帯保証人は嫌だと言って、引き受けてくれません。このままだと、私は日本に住めない、、、、」でした。私は即座に、「心配すんな!俺が引き受ける!アナタは研究をしっかりやりなさい!」として、当該留学生の連帯保証人となりました。結果的に、当該留学生は1年遅れで博士学位を取得し、現在は母国でプロの研究者として活躍しておられます。

生態研の近くには、大きな私立大学が2つあります。何度か見たことがあるのは、それらの大学の留学生が独りで不動産屋に来て、当該留学生も不動産屋も苦労しながらアパートを検討している光景です。私はそれを見て、かわいそうな気持ちになる反面、私立大学はお世話する学生数がとても多く、教授は留学生のお世話にまで手が回っていない現実があると思います。私たちがお世話になっている不動産屋の話しでは、留学生が住むアパートの連帯保証人を引き受けない先生の方が圧倒的に多いとのこと。そのため、ここ数年で、連帯保証人ではなくて「緊急連絡先」だけを要求するアパート・オーナーや、保証を担う会社への登録が増えているとのことです。

日本の文科省は、「留学生を増やせ!増やせ!」と言いますが、実際に彼らがやっていることは「留学生を増やしなさい!でもね、(文科省はあまり手を出さない/出せないので)大学の先生が自分たちの自助努力で、留学生のお世話をしてね!」です。私は、学術的な意義のみならず、わが国の国際貢献などのさまざまな意義のためにも、留学生をなるべくお世話したいとは考えていますが、でも私が現在感じているのは「結局、国/文科省は現場に丸投げで、『あとはヨロシクっ!』だけだよな、、、、」です。

私ももう今年で59歳。そろそろ学生を受け入れできなくなります。でも、日本の国際的プレゼンス・価値を高めるために、私のとてもとても小さな微力(ああ、大変小さい)であっても貢献したいです。

2025年1月22日

Thoughtless and reckless remarks by one old man throw the world into chaos. Dear colleagues, this is democracy!

2025年1月19日

한국의 윤 대통령 지지자 여러분, 여러분은 미국의 트럼프 지지자 중 일부 어리석은 사람들과 같은 어리석음을 범해서는 안 됩니다. 아무리 불만이 있다고 해서 폭력, 파괴 등 불법행위에 나서지 마십시오. 그렇게 하면 미국에 이어 아시아에서도 민주주의 붕괴의 길을 열 수 있습니다. 윤 대통령 지지자 여러분, 이성적으로, 자율적으로 행동해 주시기 바랍니다. (Translated with DL)

(韓国のユン大統領支持者の皆様、あなた方は米国のトランプ支持者の中の一部の愚か者と同じ愚を犯してはなりません。どんなに不満があるからと言って、暴力・破壊などの不法行為に走らないでください。そんなことをすれば、米国に続いて、アジアでも民主主義崩壊への道筋が拓かれかねません。ユン大統領支持者の皆様、理性的に、自律的にお願いいたします。)

2025年1月18日

1月15日のニュースは、私のラボ出身者が就職して頑張っている様子の記事であり、良いものでした。が、実は昨日、ちょっと辛い出来事がありました。今日は、その後始末をしています。よくあることですが、良くない出来事の場合、第三者にご迷惑をおかけすることが多々あります。もちろん、当事者も辛いのですが、、、、、。とにかく、他の皆様のご迷惑をこれ以上広げないために、後始末、後始末です。

気分転換に、今日はとても天気が良いので、久々に布団を干しました。滋賀は、北陸の気候の影響があり冬季は時雨れる日が多く、ここしばらくは布団が干せなかったのです。今日、ようやく布団を干せたので、少しは気分が和らぎました。小さな幸せです。

ところで、生態研からの帰り道、自宅近くの小学校のグラウンドでは少年野球が練習していました。ボンヤリと歩いていると、監督かコーチが少年を指導しています。ん?言葉づかいがマイルド?以前、このブログで、同じ少年野球チームの練習で、監督かコーチが声を荒げて指導していたのを否定的に報告しました(コロナ前かな?)。でも今回、おやまあ、丁寧で優しい(?)言葉づかいだこと。でも、指導を受けている少年は、監督/コーチの言葉をきちんと理解しているようでした。もはや昭和ではない。体育会系の、スパルタの、しごきの、、、、、という時代ではないですね。今回のような指導であれば、近所に住む我々も安心できます。

2025年1月15日

長崎大学の高巣裕之さんがうちのラボの大学院生であった時代に、静岡県大の谷幸則教授と静岡県・佐鳴湖で行った共同研究が、日本陸水学会の英文誌Limnologyに受理されました!

Takasu, H., Y. Tani and S. Nakano (2025) Growth and grazing mortality of Synechococcus during their summer bloom in a brackish hypertrophic lake (Lake Sanaru, Japan). Limnology (in press)

この論文、、、、紆余曲折を経て、ようやく日の目を見ました。ご審査くださったレフェリーの方々、Limnologyの編集委員会の皆様、誠にありがとうございました。今の状況は存じ上げていませんが、約10年前の佐鳴湖では毎年夏季にシネココッカスの大ブルーム(107 cells ml-1ほどにまで到達した)が起こりました。シネコがこんなに大量に増殖するのは世界的にも大変珍しく、それだけでも佐鳴湖のシネコ・ブルームの報告は価値があります。本研究では、佐鳴湖シネコの増殖と摂食による死滅を測定した例として、大変貴重です。佐鳴湖周辺は見事な公園としても整備されており、市民の憩いの場であり、かつ有名なウナギの産地でもあります。私は一度だけ、佐鳴ウナギを食しましたが、もちろん大変美味!でした。ああ、また佐鳴湖に行きたいなあ!

2025年1月12日

島根大学エスチュアリー研究センター(EsReC)に出張して会議と研究発表会に出席しようとしていたら、例の大雪のために「やくも」が運休となり、やむなくオンライン参加に、、、、。私は、山間部を通る伯備線の風景が大好きなので、毎年の島根大学出張が楽しみで楽しみで!だったのですが、今回は極めて残念です。EsReCは、小規模ながら優れた教員が在籍しておられ、汽水湖研究ではわが国を代表する研究機関です。私は、EsReCの研究推進協議会メンバーとして、(前汽水域研究センター時代から)もう長いことお世話になっています。EsReCの研究推進協議会では、当センターの毎年度の活動実績の報告を受けているのですが、EsReCの活動は研究、教育、社会貢献のいずれにおいても極めて優れており、彼らの報告を聴いていると、「生態研も、もっと頑張らねば!」と、強い刺激を受けます。

さて、今朝の朝日新聞では、米国のメタ社が多様性や公平性の確保に向けた目標を廃止すると報じていました。これは、1月20日から発足するトランプ次期政権が、多様性、公平性、包摂性(DEI)の取り組みを否定するとのことで、メタに限らず米国企業でトランプ次期政権の方針に合わせる動きが相次いでいるとのこと。また、この動きは米国に進出している日本企業(トヨタ、日産など)や欧州企業(ウォルマートなど)にも広がっているとのことです。

一方、トランプ次期政権で政権入りするイーロン・マスク氏率いる「X」については、ドイツとオーストリアの60を超える大学が「多様性や自由、科学を促進する価値観は、もはや『X』には存在しない」として、「X]から撤退するとのこと。先日、日本生態学会の理事会が開催された際にも、「X]について議論があり、欧米の学会でも「X」から撤退して「Bluesky」に乗り換える動きが加速しているとのこと。トランプ次期政権は、さまざまな方面で(強い負の)影響をすでに与えており、これからはもっと深刻化するのでしょう。

それにしても、以上の社会情勢はドナルド・トランプ氏ただ一人の言動に起因するものです。彼は先日も、グリーンランドを武力を使っても米国所領にするとか、メキシコ湾を「アメリカ湾」に名称変更させるとか、米国の安全保障のためにはメキシコから米国、カナダ、グリーンランドをすべて米国領化すべきとか、極めて乱暴な考えを表明しています。でも、昨年11月の米大統領選挙では、トランプ氏に投票した人々の多くは「トランプ時代には戦争が無かったから、彼に投票した」と言い、さらに去年発売された船橋洋一氏の「宿命の子:安倍晋三政権クロニクル」(文藝春秋)を読んでも、実はトランプ氏は戦争が嫌いで「軍事行動に消極的な人物」とのことです(下、117ページと380ページ)。もし彼が戦争嫌いなら、どうして先日来のあの一連の発言をしたのでしょう?いずれにせよ、「米国のたった一人の老人の一言」で世界中が「右に倣え!」となっている現状は、決して良い流れではなく、許されることでもありません。

2025年1月2日

私の毎年恒例であるウィーンフィルのニューイヤーコンサート、昨夜も大変楽しませていただきました。やっぱり「ドナウ」ですね!あれを聴くと、「よしっ!今年も頑張ろー!!!」って気持ちになります。もちろん、「ラデツキー」は楽しいのですが、私にとってはやはり「ドナウ」。昨夜、リカルド・ムーティが新年の挨拶も無しに「ドナウ」に入ろうとして、観客が「オイオイ!」って拍手してムーティに挨拶させた場面では、爆笑!しました。

昨夜は、朝日放送の「芸能人格付けチェック!」で、私の女房の実兄である馬野正基さん(つまりは、私の義兄)が「能」のプロとしてご出演であったので、これも楽しみました。もっとも印象深かったのは、華道家・假屋崎省吾さんの生け花と和菓子老舗4代目・伊藤高史さんの生け花和菓子のコーナーにおけるGACKTさんのコメントです。GACKTさんのあのコメントは、假屋崎さんと伊藤さんの両方を褒めたたえる、素晴らしいコメントでした。あのコメントを聴いて、私はGACKTさんの高い能力に感銘を受けました。

2025年1月1日

明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、昨日と先日、2024年はあまり良い年ではなかったと書きました。が、実は一つだけ、生態研にとって、そして共同利用・共同研究拠点にとって、つまりは国内外の研究者コミュニティにとって、素晴らしく良いことがありました。それは、生態研が申請していた令和7年度の概算要求が採択され、琵琶湖の調査船「はす」の更新・新造船である「湖沼先端研究船」が、令和6年度の補正予算で実現することとなりました!

これは、大変大変ありがたいことです。選んでいただいた京都大学、文部科学省、財務省、衆議院、参議院の皆さまに、心より感謝申し上げます。新しい船は、今後の30年間にわたって琵琶湖の研究を世界最先端のものとすべく、これからの30年間の研究者の皆様のために造るものです。我々は、これからの研究者の皆様が安全に、楽しく、やりがいをもって、効率良く、にぎやかに世界のトップクラス研究に取り組むために、この船を造ります。

我々は、当該概算要求を申請する前に、学内外の「はす」の利用者全員にアンケートを出し、「今後30年間の最先端研究に耐える船を造るのです。どんな船が必要でしょうか?どんなご希望でも良いので、ご意見をお寄せください」としました。そして、得られたご意見を集約し、生態研内外のメンバーによるワーキンググループで議論を重ねつつ、概算要求申請資料を仕上げました。当該資料作成には、船長、副船長はもちろん、事務長・経理係長をはじめとする事務も一緒に取り組みました。

今回の概算要求では、令和7年度中には新造船を完成させなければなりません。我々はすでに動き始めていますが、今後、具体的な船の設計・装備や搭載する機器のことなど、アンケートをお願いした皆さまのご意見を再びお伺いすることがあろうと思います。その際は、ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。我々は、これからの30年間の方々のために、良い仕事ができそうであることを誇りに思います。皆さま、ありがとうございます!

2024年12月31日

いよいよ、大晦日ですね。昨日、おもしろい論文を見つけました。Miano et al. 2024, L&Oです。彼らは、有名なThomas Kiørboe教授のグループです。Kiørboe教授は、これまでマリンスノーの沈降粒子からの溶存有機物の放出の数理モデルなど、大変ユニーク・先駆的でレベルの高い研究成果を多くご発表されてきました。今回は、ハプト藻類の鞭毛虫を用いた動き(ジャンプ)の研究です。繊毛虫Mesodinium rubrumを用いた類似の研究(Jiang & Johnson 2017, L&O)は、私は授業で使っています。これらの論文では、原生生物が動き回る様子を顕微鏡下でビデオ撮影して、細胞を覆う粘性の高い水をどう振り切るか、あるいはカイアシ類が起こす水流にどう逆らって逃げるかなどを明らかにしています。今回のKiørboe教授の鞭毛虫の論文も、次年度の授業で使います。私にとっては、Mesodinium rubrumもハプト藻類鞭毛虫もカワイイので、「カワイイでしょ?!」と見せるのですが、学生さんはおそらく「マニアックやなあ、、、、」と思うかも。

先日も書きましたが、今年はあまり良い年とは言えず、むしろ悲しく辛い年になりました。年の瀬も迫る29日、韓国の務安国際空港で大変な飛行機事故がありました。亡くなられた方々の御不幸はもちろん、ご遺族の方々、さらには韓国国民の皆様の深い悲しみを考えると、胸が詰まります。亡くなられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、ご遺族の方々および韓国国民の皆様に衷心よりお見舞い申し上げます。何度も恐縮ですが、2025年こそは平和で安全で楽しく明るい幸せな世界に向かって行きますように。

2024年12月27日

今日は、仕事納めです。で、用務があり、昨日は文科省へ行き、その後は群馬県沼田市に出張していました。沼田市は、とても寒かった!でも、沼田市駅前にある「天神」という料理屋さんでいただいたもつ煮込みは、最高に美味しかった!関西には、もつ煮込みを食べる文化が根付いていないので、私は関東に出張すると、機会あれば必ずもつ煮込みを食べます。どうやら、群馬県はもつ煮込みが有名なのかな?とにかく、とても美味しかったです。

それにしても、今日の東京駅の混雑ぶりは、もう地獄ものでした!帰省ラッシュの始まりですね。私は、いつも思うのですが、「JR各社は、もう一度昔の『国鉄』時代のように、全国で一つの組織に戻ってくれないかなあ!」です。JRがいくつもの組織に分かれていることで、組織をまたぐ場合のチケット購入がとてもとてもややこしい!私が特に気に食わないのは、JR東日本の「えきねっと」です。このウェブサイト、およびチケット発券がとても不便です。チケット発券は、私の近辺では京都駅八条口のアバンティ近くの自動券売機しかなく、当該券売機にはいつも外国人が多く列をなしています。で、当然、外国人の皆さんには使いづらい。でも、JRは当該券売機には誰も人を配置していないので、いつも外国人(日本人も)がオロオロと困ってしまっています。で、私がいると「Excuse me,,,,」となり、私は自分の発券よりは外国人のお世話をすることになる。JRが一つであれば、全国どの自動券売機でも発券できるので、たった一つの券売機に多くの人々が長蛇の列を並んで長時間待つ必要は無いと思います。JR、どうにかしてくれ!

今年は、あまり良い年ではなかったですね。お正月にいきなり能登半島地震でした。9月には、能登半島を豪雨が襲い、再び甚大な被害が出ました。先日のnews 23では、珠洲市の復旧・復興がまだほとんど進んでいない現実が報じられていました。今週は、明日から大雪とのことで、大変心配です。能登半島地震・豪雨で被災された方々に、心からのお見舞いを申し上げます。世界に目を転じれば、ウクライナの皆さま、ガザの皆さま、解放されたシリアの皆さまなど、とてもとても辛い状況に置かれた方々が多くおられます。国際的な紛争・戦争が耐えません。そして、甚大深刻な被害に遭うのはいつも子供たち、お年寄りなど、弱い立場の皆さまです。2025年こそは、平和で安全で楽しく明るい幸せな世界に向かって欲しいです。

2024年12月22日

今朝、女房が「金曜夜の『探偵!ナイトスクープ』のビデオ視た?伸ちゃんに役立つやつがあったで!」というから、早速視てみました。すると、その案件とは「残尿に効くツボ」でしたあ。。。。でも、たしかに、、、、。番組では、まずは依頼者と竹山探偵が「〇シッ〇」直後に「〇玉〇」の裏(?)にある「ツボ」を抑えると、あら不思議、〇道に残った尿が出てくれます。彼らは、その効果を確認すべく、街中で多くの男性(40代から50代)に突撃依頼して、トイレで上記を実践してもらいました。すると、かなり多くの方々でその効果が認められました。私が一点、当該番組で不満だったのは、「当該手法がなぜ有効なのか、きちんと科学的に説明して欲しかった」です。例えば人体の尿道近辺の概略図等を示して、「この位置にツボがあり、ここを抑えると(物理的に、自然に)残った尿が出ます」と、科学的に示して欲しかったです。当該番組では、(番組をおもしろくするためには仕方ないことなのでしょうが)街中の男性諸氏で試すだけで、「実際、ツボはどこなのか?」が分かりませんでした。これでは、せっかくの良い方法であっても、視聴者が確実に効率良く当該手法を検証することができません。

今回の企画、NHKに同様の番組を作らせたら、おそらく間違いなく人体の尿道近辺の概略図や模型・ぬいぐるみ等を示し、「ツボ」に当たる部分を押すと尿がどう押し出されるかを、科学的に分かるように視聴者に示してくれると思います。NHKなら、そうするでしょう!NHKなら「あしたが変わるトリセツショー」が該当する番組かな?でも、、、、、、そもそもNHKがあのような内容の企画を「トリセツショー」で取り上げることはないでしょうし、取り上げるとしてもその内容をあのキレイな女優さんに説明させるか?は、、、、考えたくもありません。ううーん!「探偵!ナイト」は偉大な番組であり、当該企画の探偵が竹山さんで良かった!(今回は、こんな内容で、スイマセン、、、、。)

2024年12月15日

今日、草津市追分の新幹線でドクターイエローを見ました!と言っても、実は今日はとても悲しいことがあり、ラッキーな日ではありませんでした。私は、人が生きるとは大変なことであり、人は生きているだけで偉大であり、人は生きていることで周りの人々を幸せにできると思います。生きている人は、みんなチャンピオン!です。みんな生きていて欲しいのです。

さて、今日は、「これを食べなきゃ、年を越せない!」と、私が大学院生時代からお世話になっている中華料理「味平」に行き、いつもの「肉みそ」を持ち帰りました!うーん、まさに「至高かつ不滅の味!」。「肉みそ」は、味平オリジナルの料理であり、こんなに美味いものがこの世にあるんかい?!です。ここに来ないと、食べることができません。味平さんには、いつもいろいろお世話になっています。とてもありがたいことです。

2024年12月14日

昨日の朝、新聞を読んでいて、思わず「スゲぇ!」と叫んでしまいました。韓国を代表する大河小説である「土地」の日本語版の完訳が出版されたとのことです。私は、「土地」のことは韓国の友人から聞いて知っていました。なんでも、韓国・国立江原大学のAHN, Tae-Seok教授(すでにご定年退職。私の友人)が「土地」を全て読破したとのことで、世間話で話題になっていました。韓国では、「土地」は大変有名な小説で、「全巻読破者」はとても尊敬されると聞いています。そういえば、ノーベル文学賞受賞者であるパールバックの「大地」には、中国では「紅楼夢」を全巻読破しないと知識人として認められない旨が書かれています。さすがに、今の中国ではそうではないと思いますが、ひょっとしたら韓国の「土地」は今でも「全巻読破者は尊敬される」のかもしれません。私も是非読みたい!、、、、、のですが、ん?全20巻?!。こりゃスゲぇ、、、、、。現在、拙宅には、京大周辺の古本屋から買い込んだ未読の本が結構たくさんあります。なので、「土地」は、定年退職してからじっくり読むかぁ、、、、、。ところで、日本にも「土地」や「紅楼夢」のような本って、あります?浅学非才にして固陋寡聞な私は知りませぬ。

昨日、12月13日と言えば、中国では「国恥記念日」の一つですね。1937年のこの日は、わが国が中国・南京で大変な蛮行を働き、中国の方々に甚大な被害と苦しみを与え、その結果、わが国は世界中から非難を浴びました。当時の日本の「皇軍」のあまりの蛮行に、松井石根大将(東京裁判で死刑となった)が涙を流しながら部下を𠮟責し、南京事件を悔いかつ恥じたとのことです(松本重治「上海時代」368~375ページ、太田尚樹「満州裏史」374ページ)。我々日本人も、この日を含めた中国の国恥記念日を決して忘れてはならないと思います。

中国と言えば、先日、楽しいエピソードがありました。12月11日の夜8時から、東アジア生態学連合・東京大会(2025年7月)の打ち合わせ会議がオンラインで開催され、私は事務局長としてZOOMのお世話をしました。その際、会議開始10分ほど前に、中国の女性研究者が早めにZOOMに入ってくれました。良く見ると、彼女の息子さん(7歳)が彼女に甘えています。その後、彼女がフッと席を立つと、私と息子さんだけとなりました。すると彼は、私の目の前でピザを食べ始めました。美味しそうなので、私は思わず中国語で「好吃吗?(美味しいですか?)」と聞いてみました。すると彼は、ニコッとして、うなずいてくれました。私は、「おお、オレの中国語、子供にも通じた!」と、とても嬉しくなりました。すると、女性研究者がZOOMに戻ってきて、「ああ、今日はピザの日なのよ!」だそうです。ネットで調べても、中国の「ピザの日」は出て来ません。もしかしたら、彼女の家族で「今日は、ピザの日!」だったのかもしれません。

ひるがえって、、、、わが国の政治ですが、与党と野党のやり取り、とりわけ「政治改革」については、与党の出す案って、なんかスッキリしないです。先日の衆議院選挙中およびその後にかけても、野田佳彦さんが「政権交代こそ、最大の政治改革だ!」とおっしゃっていたのを思い出し、「そんな気がする、、、、」です。与党を替えなきゃ、結局ほとんど何も変わらない気がします。お隣の韓国の状況はとても深刻ですが、わが国の状況はゆっくりと進行する病魔かも、、、、、。今朝の朝日新聞の2面「時時刻刻」では、日産の不振(「一人負け」と表現されている)の記事があります。でもこれって、他人事ではないかも。。。。。組織運営って、難しいですね。

2024年12月8日

韓国がえらいことになっています。ユン大統領、どうしちゃったのでしょう?!彼のおかげで、日韓関係は著しく改善されてきました。でも、やはり最も優先すべきは自国内の課題解決です。ユン大統領が真っ先にやるべきは、韓国の皆さまの安心安全と幸福を実現することです。いたずらに混乱させて、どないすんねん?!です。すでに2021年1月の米国議会議事堂襲撃事件に始まる米国民主主義の衰退(崩壊?)と、2025年に発足するトランプ政権による米国民主主義衰退(崩壊?)の再来が、全世界を不安にさせている中、今般の韓国の出来事は、我々にアジアの民主主義も危機に瀕しているかのように感じさせます。

ですが、私は韓国の皆さまを信じています。私はこれまで、朝鮮・韓国の歴史に関する書物を多く読み、「タクシードライバー」や「1987:ある闘いの真実」も観て、韓国の皆さまがいかにして民主主義を勝ち取ってきたか、その歴史を勉強させてもらいました(まだ十分ではありませんが)。日本とは異なり、韓国国民は自らの血と命でもって民主主義を獲得したのです。ですから私は、韓国の方々に根付く民主主義は「(わが国よりも)ホンモノ」であり、今回の一件も世界中を安心させるやり方で解決してくれると信じています。「民主主義は、常に戦っていないと維持できない」って、誰か言っていましたね。誰やったっけ?何かの本で読んだ気がします。今回の韓国の件は、さしずめ「Democracy is peace loving, but fights in anger. (by George F. Kennan)」ですね。しっかり戦ってほしい。「土壌無きところに民主主義は育たない」(ロバート・メンジーズ元豪首相の言葉。船橋洋一「宿命の子:安倍晋三政権クロニクル」、文藝春秋、上、2024年、343ページ)と言いますが、韓国には「土壌」があります。

2024年11月30日:祝!本日より日本人に対する中国短期滞在ビザ免除!

私が住んでいる青山2丁目では、野外消火栓ボックスから金属部分(銅製)が盗まれる盗難が複数起こりました。今年は、私は2丁目町内会の防災委員のため、先日は警察と一緒に4か所の消火栓ボックスについて実況見分を行い、そして本日は駐在所に行って正式な被害届を出しました。警察が言うには、「先日、同様の事件の容疑者が守山で逮捕されたが、当該容疑者は今回の青山2丁目の案件は話していない。だが、通常、容疑者は最初の段階では犯罪の30%しか話さないので、まだまだ余罪はあるだろう。ひょっとしたら青山2丁目の件も彼がやったのかもしれないが、そこまで話すには時間がかかる」とのことでした。その後、土曜日ということもあり、30分ほども2人の警察官と世間話をしたのですが、、、、いやー、speculationが含まれているとはいえ、ここでは書けない内容の大変興味深いお話しをたくさんうかがいました!警察の仕事は、本当に大変です。「どう大変なのか?」は、いろいろとあります。。。。我々一般市民が知らないところで、さまざまなことが起こっているのです。うーん。

で、先日来、国民民主党が「年収103万円の壁を取っ払う!」が、衆目を集めています。玉木代表や国民民主党の方々は、当初は「年収178万円まで上げれば、国民の手取りが増え、そうすると皆さんお金を使って消費が増えるので、景気が良くなり、税収も増える。そうなれば、7兆や8兆の税収減なんて問題にならない!」とおっしゃっていました。今でもそう、お考えかもしれません。でも、私はこれに懐疑的です。だって、国民のかなりの部分は、将来への不安に備えて、手取りが増えた分を貯蓄に回す可能性は高いと思います(私なら、そうする)。それに、将来、景気が良くなるって、本当でしょうか?例えば、我々の仕事では、「今申請中の科研費は、必ず通るだろう。そうすれば、来年度からは派手に研究ができるぜぃっ!」って、おそらくほとんどの研究者は思わないでしょう。科研費が採択されるかどうかは、全く分からないし、むしろ全申請の80%ほどは不採択なのです。科研費はまだ「せいぜい20%ほどしか採択されない」が分かっていますが、わが国の景気がどうなるか?は、それよりも不確実性が高いと思います。となると、玉木代表や国民民主党の方々がおっしゃっていることって、信用できます?私は、彼らの言うことには懐疑的であり、眉唾モノと思います。まあ、178万円までは難しいにしても、130万円とか、少しずつ壁を上げて行く、、、、ならば理解できます。

ひょっとして、あの代表って楽観的な方なのかもしれません。だから、あんなことになっちゃうのかも。。。。。もう、この辺で止めとこ。

2024年11月22日

成田さんのベントス論文、やっと出ました!もちろん、Open Accessです!皆さま是非、お楽しみください!より多くの皆さまのお役に立てることを祈ります。どうぞよろしくお願いいたします。

2024年11月21日

別に「更新しろ!」と言われたからやっているのではなく、お伝えしたいネタがあり、かつ夕食後の時間があるからの更新です。

写真は、琵琶湖博物館の琵琶湖沿岸から対岸に向けて撮影したものです。

写真は、琵琶湖博物館の琵琶湖沿岸から対岸に向けて撮影したものです。本日、琵琶湖博物館で開催中の「琵琶湖探検II:水中の草原を追う」を、訳あって拝観してきました。これは大変素晴らしかった!展示の資料や試料を集めて整理して解析して展示までこぎつけることを考えると、それらのためにかかった時間と労力の膨大さを想像するだけで脱帽・敬服します。琵琶湖の水草の経年的繁茂状態、多様性、優占種の変遷、人間社会とのかかわりの歴史・文化などが、もうお腹一杯にまで、でもコンパクトに紹介されています。当該展示は11月24日の日曜日までです。極めて優れた、分かり易い、勉強になる展示です。皆さん、どうぞお見逃しなく!

2024年11月20日

さきほど、先日の武漢での国際会議でお世話になった張培育(Peiyu)さんから、この写真が届きました。彼、および中国科学院水生生物研究所のみなさんは、本当によくお世話してくださいました。非常感謝!

2024年11月19日(続き)

で、下の続きです。この間、大きなことがありましたね。まずは米国大統領選挙で、トランプさんが大統領に返り咲きました。これは、武漢のISRLEでも話題になっており、「米国はどうなるんだ?」、「世界はどうなるんだ?」との議論が、いろいろな国からの参加者の間で(コーヒーブレイクとか宴会の場で)行われました。その議論の中で、「民主主義って、どうなの?選挙って、本当に良いシステムなの?」との意見も、当然ながら出てきました。また、「中国共産党政権って、実は安定しているよね、、、、」と言う意見が、西側の国の参加者から出てきました。中国の研究者は、笑顔を含む表情をたたえつつ、我々の会話をただ黙って聴いていました。

もう一つは、兵庫県知事選挙です。米国大統領選挙、兵庫県知事選挙を通じて思うのは、先の議論にある「民主主義って、どうなの?選挙って、本当に良いシステムなの?」です。SNSが発展した現代では、これは大きな課題です。私は、N国の立花さんは、今回の兵庫県知事選挙で「大きな実験」をしたのだと思っています。つまり、「SNSで世論を左右できるか?」です。今回の選挙では、彼はある程度の成功を収めたのかもしれません。私が危惧するのは、この実験の成果を元に、彼が既存のマスメディアの衰退を導き、それはNHKも例外ではないのかもしれない、ということです。本当に「〇〇〇をぶっ壊す」をやられたら、私は大変困ります。

なお、ここ最近、中国では多くの通り魔的な殺傷事件が続いています。実は先日の武漢のISRLEでは、私は中国人の友人から「中国は世界一安全な国だ。日本よりも、安全なのだ。なぜかって?それは、俺たちは街中のカメラで観られているからだ!」とのことです。私は以前から、(日本より安全かはともかく)中国は安全な国だと思っていたので、彼の意見に同意しました(日本でも、監視カメラは増えていますよね)。が、武漢のISRLEの前から現在に至るまで、上記のような事件が、それも規模の大きな事件が繰り返されています。でも、これは中国に限ったことではないでしょう。日本でも「闇バイト事件」が、関東地方を中心に、ほぼ連日多く起こっています。政治の世界にしろ、我々の日常生活にしろ、「世界的な先行き不安感の蔓延」が起こっているのかもしれません。

2024年11月19日

ずいぶんとご無沙汰してしまいました。ごめんなさい。実は本日、このブログのファン(?)が新たに発見され、「更新してくださいっ!」と、言われたのです。いや、別に体調が悪かったとか、何かの辛い目にあっていたのではなく単にドタバタしていて更新できなかっただけです。

この間の大きな出来事は、中国・武漢の中国科学院水生生物研究所が開催の第19回ISRLEに参加したことです。武漢のISRLEでは、何人もの旧知の友人と再会し、一緒に酒を飲みながら、にぎやかに楽しく勉強しました。

以前からご報告差し上げていますが、中国の陸水学や生態学には極めて優秀な研究者が次々と現れ、それらの中国人研究者はすでに(圧倒的に?)世界のトップを走っている方々もおられます。一方、複数の中国人教授から聴いた話しでは、中国でも環境関係の研究費の削減が始まっており、生態学や環境科学の研究者にとって厳しい時代を迎えつつあるとのことです。また、研究者がパーマネントの職を得るには、これまた大変厳しい状況とのことで、私は何人もの若手中国人研究者や学生さんたちと酒を飲みながら、「頑張ってくれ!今のうちに、良い仕事をたくさんしてくれ!」と願っていました。

振り返ってわれらが生態研ですが、第4期中期計画における共同利用・共同研究拠点の中間評価の結果が出て、我々の拠点は「A-」でした。これは、我々の拠点が始まって以来の低い評価であり、私は拠点長としてこの現実を重く受け止め、研究者コミュニティの皆さまに対して大変申し訳なく思います。まだ中間評価ではあり、今後は期末評価に向けて、我々はより一層の研鑽と努力を惜しみません。

さて一方、先日、生態研の次期センター長選挙があり、次年度からのセンター長は木庭啓介教授が選出されました。時期的・タイミング的に拠点中間評価の結果を受けたような形ではありますが、元々、今年度いっぱいで辞任ではありました。が、拠点中間評価の結果が、私のセンター長引退を後押ししております。できれば、もう少しカッコ良く辞めたかったのですが。。。。。

2024年10月27日

約2週間のご無沙汰です。この間、熊本で開催の日本陸水学会第88回大会に参加しました。大会は、とても素晴らしくオーガナイズされ、私は課題講演(シンポジウムみたいなもの)を企画運営したのですが、当日は100名ほどの参加者を得て、議論は大変活発で、(通常は、あまり盛り上がらないと言われている)総合討論まで白熱の議論でした。講演者の皆様、および当日にご参加くださったすべての皆様に対して、心より御礼申し上げます。そしてもちろん、熊本大会の大会長であった川越先生、および実行委員会長であった伊藤先生、さらには大会を回してくださった長崎大の高巣先生、九州大学の藤林先生、その他の先生や研究員・学生スタッフなど、全ての大会実行委員会メンバーの皆様にも、心より深く御礼申し上げます。特に懇親会は、平素の陸水学会とは思えないようなダンスホール的な場所をご提供いただき、とにかくめちゃくちゃ盛り上がりました!

で、、、、、おそらく懇親会で、私はコロナに罹患しました。。。。ははは。仕方ないです。が、最初は「ん?鼻水がよく出るなあ、、、」程度で、咳も無く、熱も平熱であったためにコロナ罹患に気づかず、急に発熱して気づいたときには女房に感染してしまい、さらには職場の数名の方々にも感染してしまいました。。。。コロナ症状(特に、発熱)が、あまりにも急に来るようで、気が付いた時にはすでにウィルスをまき散らしていたようです。私が原因となってコロナ罹患されてしまった方々に、深くお詫び申し上げます。本当に、申し訳ありませんでした。

さて今日は、衆議院選挙ですね。今後の日本の方向性すら決めかねない、きわめて重要な選挙です。どういう結果になるか、楽しみではありますし、不安でもあります。「どうなるだろうか?」というのは、ワクワクしますし、結果によっては「こりゃ、アカン、、、、」かもしれません。次のリーダーには、腰を据えてしっかりと仕事をしていただき、紆余曲折あれど総合的には良い日本に導いていただきたいです。

2024年10月14日

気持ちの良い秋です。今日は、日中はかなり暑く、30℃近くまで気温が上がったのかな?でも、空気は乾燥しており、風がやや強かったので、過ごし易い日でした。近くの小川で、今まではオイカワ(?)しか観ていなかったのですが、今日はもう少し下流でカマツカを発見し、独りで喜んでいました。天気予報では、今日までは好天気ですが、明日からの天気は下り坂とのことです。ちなみに、近所のコクワガタですが、昨夜の7時ごろはまだ健在に出てきてくれていました。写真は撮影していませんが、大きさや全体的な感じは、以下のようなコクワガタのオスです(9月中旬に撮影):

それにしても、今月行われる総選挙ですが、私が投票する区には投票したい小選挙区の候補者がおられない、、、、。比例代表は何とかなるのですが、さて小選挙区はどうしよう、、、、、。投票しないという選択肢は無いのですが、はて困った。

2024年10月10日

皆さんは、もう朝夕は寒くなったので、クワガタはいないとお思いでしょうが。。。。

ということです。左は昨日、右は本日のコクワガタ。それぞれ別の木なので、別個体です。ちなみに、左の個体は、本日の朝早くと夕方も同じ場所にいました。右の個体の隣には、サクラゲンジもいますね。

2024年10月5日

一週間も経たないうちに、大きな期待が大きな失望に変わってしまいました。。。。。私の記憶では、かつての総理大臣であった羽田孜氏と今回の石破氏とが重なります。羽田氏は、総理大臣になる前は新生党・党首であり、細川護熙氏の後継としての総理大臣就任でした。羽田氏は、総理大臣になる前は歯に衣着せぬ物言いで自民党を攻め、まだ若かった私は羽田氏の発言に「スッキリした!」ものでした。ところが、いざ自分が総理大臣になると、それまでの威勢はどこへやら、急に何を言っているのか分からないようになり、私にとっては大きな期待が急転直下に失望へと変わったのです。今般の石破氏のケースで、私は羽田孜氏を思い出すことになりました。以上が私の記憶です(正しいかな?)が、決してうれしいものではありません。

2024年9月29日

能登半島豪雨で亡くなられた方々へご冥福をお祈り差し上げますとともに、大変な被害に遭われた方々へ心からのお見舞いを申し上げます。今年の正月に地震による大きな被害に遭われたばかりですのに、どうしてこうも辛い目に何度も遭わねばならないのか、本当にお気の毒です。昨夜のテレビニュースで、男性が「みんな心が折れかかっている。助けて欲しい」とおっしゃったことが、ずっと心に辛く響いて消えません。今後、日本の政治がどうなるか分かりませんが、宮崎の台風被害も含め、辛い立場にある皆さまに一刻も早い救済の手が届くことを心から祈ります。

さて、今朝のNHK「日曜討論」は、大変聴きごたえがありました。石破・野田両氏が直接面と向かって討論したものではないですが、すでに両氏は「臨戦態勢」にあります。能登半島豪雨での被害救済については、きちんと補正予算を組むべきであるという野田氏のご意見の方が私には得心が行きます(まあ、素人意見なので、本当に効果的なやり方を理解しているものではありません)し、そのほかの課題についても立憲民主党は政権を取る準備を着々と進めておられるようでした。一方、石破氏は自民党総裁選を終えた現在は余裕を感じさせつつ、しっかりとした今後の政権運営を述べておられ、こちらも安定感がありました。私見ですが、石破氏は野田氏・立憲民主党について、相当な脅威であると考えているように思えます。そのことは、早々と決めた選対委員長、および今朝の「日曜討論」で述べた「10月中にも衆院解散・総選挙がありうる」の2点からもうかがえます。つまり、国民に人気のある方を前面に立てつつ、かつ野党に選挙の準備をさせない(時間的余裕を与えない)ということに、私には見えます。朝日新聞は、以前の天声人語で野田氏について極めて否定的でしたが、私にとって石破・野田の論戦は大変興味深く、かつ今後の日本の行く末にとって極めて重要であると愚考します。ちなみに、私は朝日新聞購読者です(新聞は人間が書くものなので、書いてあることをそのまま鵜呑みにはできません)。

2024年9月28日

ちょっと間が空きました。ごめんなさい。この間、中国の新郷、南陽、湖州、温州を巡り、講演・研究打ち合わせ・太湖南部視察を行いました。新郷では河南師範大学、南陽では南陽師範大学を、それぞれご訪問差し上げたのですが、いずれのキャンパスも大変懐かしく感じました。湖州では、太湖の南部を十分に視察しました。私は今まで、メイリャン湾などの太湖北部での調査経験しかなく、太湖の南部は初めてでした。たしかに、北部と比べると、南部の方がやや水質は良いのかもしれません(まあ、観ただけ、それも一回だけの視察なので、いい加減なことを言っています)。温州大学は、私の中国人の親友である李仁輝教授や日本人教授である井芹寧教授が勤務する大学で、私は講演をいたしました。温州大学では、学生さんやポスドクさんとの交流もさせていただき、大変優秀な次世代が育ってきている印象を強く受けました。

さて昨日、わが国の次の総理大臣候補者が決まりましたね。私は今から、石破・野田両者による討論対決がとても楽しみです。互いに同い年であるという両者は、いずれの方も重厚かつ論理派とのイメージがあります。「裏金問題」、「統一教会問題」など、国民による政治への信頼回復のために避けては通れない課題・問題が残されています。お二人には是非、これらの問題を解決していただきたい。期待しています!

ところで、実は中国では野田氏の評価は悪いのです。この理由は、例の諸島問題なのですが、中国の方々は野田氏の当該問題に対する措置について、彼のおかれた状況を間違えてご理解されておられます。あの当時、元東京都知事が例の諸島を「都が購入する!」と言い出し、都が購入後にはあの知事が何をするか、日本国民の多くが大変心配しておりました(彼は、他国に害を与えうる施設の建設にまで言及していました)。このようなことから、当時の総理大臣であった野田氏は、仕方なくあのような措置を採ったのです。このことは、私は親しい中国人の友人には説明してきました。今般、野田氏がもう一度総理大臣に返り咲く可能性が出てきた(ゼロではない)ので、今後の日中関係のより良い発展のためには、中国の皆様に野田氏の評価を考え直していただけたらと思います。

2024年9月8日

おっと!8月の活動で、重要な一つを忘れていました!8月2日、京大・化研の岡崎友輔先生が主催の国際ワークショップで、オジサンの講演をしました。ワークショップ後は、懇親会で、チューリッヒ大学陸水学研究所のJacob Pernthaler教授/所長と、とても楽しいひと時を共有しました。

とても、とても、ありがたいことです。岡崎先生、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

で、本日ですが、いやこれはウレシイ!まだ彼らは元気です!

まだしばらく、会えますね。なお、3つ目の写真の個体は、前の2つとは別個体です。

ところで、中国の商品やサービス需要の牽引役が、不動産セクターからIT、ビッグデータ、AIなどのハイテク産業に移りつつあるそうです。(ひと息コラム「巨竜のあくび」、第816回:頼りは China Tech、2024年9月4日、杉野光男、東洋証券株式会社、主席エコノミスト) :この記事の著者によれば、中国経済の牽引役がハイテク産業に移った理由は、中国の不動産業界の不振との相対的なものであろうとの個人的見解とのことです。でも、国の経済を科学・技術が引っ張るというのは、ある意味理想的な形なのだと思います。だって、まさにその形こそ日本が求めてきた国際競争力強化の姿でしょう。中国は、それを成し遂げつつあります。この事実は、国が「研究」をどう考えるかについて、我々日本人に重要な現実を示しているのかもしれません。