研究概要

生態系の中で生物は、お互い何らかの関係を持ちながら生活しています。その関係性には「食う-食われる」という栄養の流れを伴う直接的な関係だけでなく、一見結びつきそうにない2種の生物個体間での「情報をやりとりする間接的な関係」もあることが明らかになってきました。

被食捕食による直接的な相互作用と、情報を介した間接的相互作用の総体を「生物間相互作用-情報ネットワーク」と呼びます。私たちの研究室で注目する生物間相互作用ネットワークは「植物-植食性昆虫-捕食性天敵」という3つの栄養段階にまたがるものです。

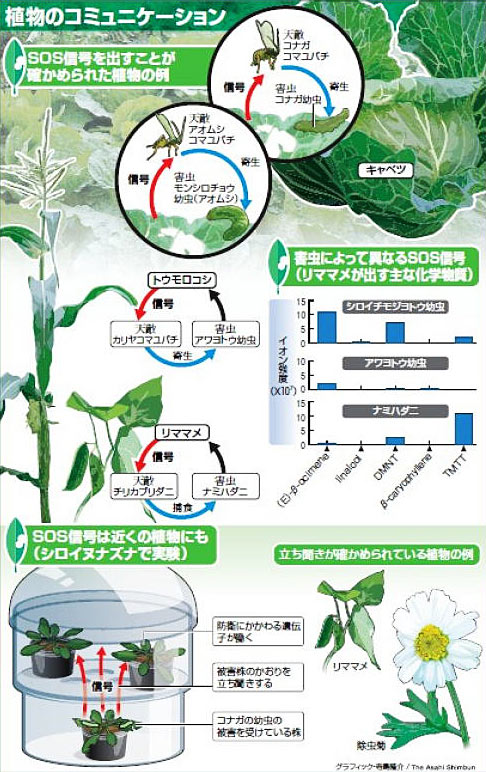

この3栄養段階にわたる相互作用系(以下三者系と省略)では、1990年代より「植物が昆虫などの植食者の食害をうけた場合、その植食者の捕食性天敵を呼び寄せる匂い成分を誘導的に生産・放出する」という現象が報告されてきています(下図)。これは植物のボディーガードを雇う戦略といえます。この関係を媒介している植物由来の揮発性成分は、植食者の食害で特異的に誘導され、植食者誘導性植物揮発性物質(Herbivore-induced plant volatiles: HIPVと省略)と呼ばれています。

HIPVは(1)植物-天敵間相互作用のみならず、(2)植物-植物間相互作用(植物間の会話)、(3)植物-害虫間相互作用、(4)植物-害虫-植物病原菌三者相互作用等も媒介ます。

このように、生物間相互作用ネットワークは我々の想像以上に複雑であると予測されます。HIPVが媒介する生物間相互作用ネットワーク研究をかおりの生態学と呼び、これに関する様々な研究を行っています。 研究の手法は、化学生態学、分子生態学、操作実験生態学を組み合わせて実験室内から野外まで、さまざまな空間スケールで行っています。

朝日新聞「科学面」より 『聞こう植物の会話』東京科学グループ・米山正寛

虫に食べられた植物が、化学物質で虫の天敵を呼び寄せ、自らを守る――。 そんな玄妙な仕組みがわかってきた。動けない植物だからこそ、周りの生きものとの情報交換が重要になる。分析技術の進展にも支えられ、植物の織りなすコミュニケーションの秘密が少しずつ解き明かされつつある。

◇化学物質で「虫に食われた!」

キャベツを虫食いにしているコナガの幼虫を調べてみると、1センチにも満たないコナガコマユバチに寄生されて、けっこう死んでいく。広いキャベツ畑で幼虫を探すのは人間でも簡単ではない。ましてや、小さなハチがどうやって見つけているのだろうか。

◇SOS 信号で虫の天敵呼ぶ

京都大生態学研究センターの高林純示センター長(化学生態学)らが、コナガの幼虫に食べられたキャベツが天敵の寄生バチにSOS信号を送っていると論文発表したのは00年のことだ。ハチはこの信号をたどって、幼虫の居場所をつきとめているらしい。

食害や傷に応じて植物が放つ信号の正体は、「みどりの香り」と呼ばれる炭素数6個のアルコールやアルデヒド、さらにテルペン類といった揮発性の化学物質だ。これまでにリママメやトウモロコシなど、いろいろな植物が同じようにSOS信号を出すことが報告されている。

キャベツはモンシロチョウの幼虫(アオムシ)にも食べられる。こちらにはアオムシコマユバチが寄生する。キャベツは何と、付いた虫によって信号を使い分け、それぞれの天敵となるハチを呼び寄せていることもわかってきた。

「信号の化学物質は複数の成分からできていて、植物は虫によってブレンドの仕方を変える。免疫系のように、それぞれの天敵だけを呼ぶ高い特異性がある」と高林さんは説明する。

◇無傷の個体が「悲鳴」で防御

こうした信号は天敵に対してだけでなく、周りに生えている植物に危機を伝えるのにも働いているらしい。

除虫菊は、ピレトリンという殺虫性物質を含むことで知られている。松田一彦・近畿大教授(昆虫制御化学)らは、傷ついた除虫菊の近くでは、無傷の個体でもピレトリンをつくる遺伝子の働きが高まることを見つけた。「ピレトリンは多くの段階を経て合成されるが、傷ついた個体の出す信号を構成する様々な成分が、ピレトリン合成の各段階でいろいろに影響している」そうだ。

高林さんもシロイヌナズナを使った松井健二・山口大教授(植物生理学)らとの実験で、虫に食べられた個体を近くに置くと、無傷の個体でも食害の防衛に関係する遺伝子の活性が高まる現象を見つけた。リママメでも同じことを確認している。「この場合、食べられた個体に利益はない。無傷の個体は、悲鳴を立ち聞きして備えているようなもの」と高林さん。

こうした信号が野外でどのくらい届くかについては、米国やドイツで研究がある。その報告によると、最初に傷ついた個体からヤマヨモギでは60センチ以内、ハンノキでは約10メートル以内にある個体では、後からの被害が軽かったという。

こうした仕組みをうまく利用すれば、農薬に頼らずに植物を虫の害から守ることができそうだ。

松井さんは「微量物質の検出技術が上がったことや、シロイヌナズナでゲノム(全遺伝情報)解読が終わったことなどに支えられ、ここ10年ほどで研究は大きく進んだ。今後は、こうした知見を農作物に応用していく必要がある」という。

虫の害から身を守る以外にも、化学物質を使ったコミュニケーションが植物にはある。主に根から出る化学物質が「ここはオレの領分だ。入ってくるな」という信号として働き、他の種類の植物を退ける現象がセイタカアワダチソウなどで知られている。

助けを呼んだり、立ち聞きしたり、競争相手を追い出したり……。そんな「会話」を交わす植物の姿が少しずつ見えてきた。

とはいえ、発信はともかく、植物がいったいどうやって化学物質による信号を受け取っているのかは、よくわかっていない。植物の「会話」の全容解明には、まだ時間がかかりそうだ。

© Takabayashi Lab