霊長類の密度の決定要因についての研究

動物の数を決める要因は何なのか?これは、動物生態学でもっとも基本的な問いです。わたしは、標高によってさまざまな環境が存在する屋久島という環境を利用して、ニホンザルの密度に食物環境が与える影響を調べてきました。さらにこれをニホンザル全体の比較、全世界の霊長類群集の比較に発展させ、「食物の季節性は霊長類の数にどのように影響するか」という、一般的な問題に取り組みました。

1. 屋久島のニホンザルの個体群生態学: 「ヤクザル調査隊」

わたしは多くの共同研究者とともに学生ボランティアによる「ヤクザル調査隊」を組織し、毎年夏に屋久島の様々な場所でニホンザルの分布調査を行ってきました。屋久島では海岸部で30 年近く調査が行われてきましたが、2000m近い高度差に応じてニホンザルがどのように適応しているのかは、1990年代の中ごろまで、まったくの謎でした。ヤクザル調査隊による広域調査で、初めて上部域のニホンザルの生息状況が明らかになり、大きく研究が進展しました。

まず、屋久島のような山岳地帯で適応可能な密度調査法を開発し、2000年のヤクザル調査の結果をもとに、その有効性を示した論文を 「American Journal of Primatology」誌に発表しました。従来は山岳地帯で密度調査を行うことの困難さが研究上の障害となっていたため、ニホンザルでは個体群密度を複数の地域で比較可能な方法で求めることが困難でした。この研究はそれらの問題点を克服し、ニホンザルの個体群生態学的研究の進展に大きく寄与すると考えています。

この方法をもとにして明らかになった標高によるニホンザル密度の変異をもたらす要因を明らかにするため、生息環境のパラメータを標高によって比較しました。その結果、果実や種子などの高質の食物の年間の総利用可能量と密度との相関が大きく、結実の季節性の影響は小さいことを明らかにしました。 この論文は「Ecological Research」誌に発表しました。

さらに、1998年以降は「ヤクザル調査隊」は屋久島の上部、瀬切川上流域に拠点を定め、この地域のニホンザルの継続調査を開始しました。現在調査している内容は、ニホンザルの集団密度、ヒトリザルの密度、5つの識別された群れの構成です。伐採地の植生遷移や果実の豊凶などの生息環境の年変動、ニホンザルの人口変動、群れの分裂・遊動域の変遷などの社会変動を長期にわたって明らかにすることを目標にしています。さらに最近、糞塊法を用いたシカの調査も開始し、この森林生態系の時間変動の総合的理解を目指しています。

これらの調査結果のうち、集団密度について「American Journal of Primatology」誌に発表しました。自然林、伐採後人為的管理を最小限にとどめて自然の遷移に任せた天然更新地、伐採後にスギを植林した人工更新地でサルの集団密度を比較すると、天然更新地が最も高く、自然林がそれに次ぎ、人工更新地で最小となっていました。この結果はおおむね果実生産量のちがいに対応していました。スギの植林によってニホンザルをはじめとする大型動物に大きな影響が出たことは経験的には日本の様々な場所で言われてきましたが、実際にデータで示した研究は非常に少なく、サルでは初めての研究です。

わたしは「ヤクザル調査隊」に大学1年生のときにはじめて参加し、以来現在まで毎年連続して参加しています。わたしがこの調査隊に入ったことが、わたしが屋久島を知り、ニホンザルに興味を持ち、屋久島の、とくに上部域のニホンザルの調査をしたいと思うようになったきっかけです。

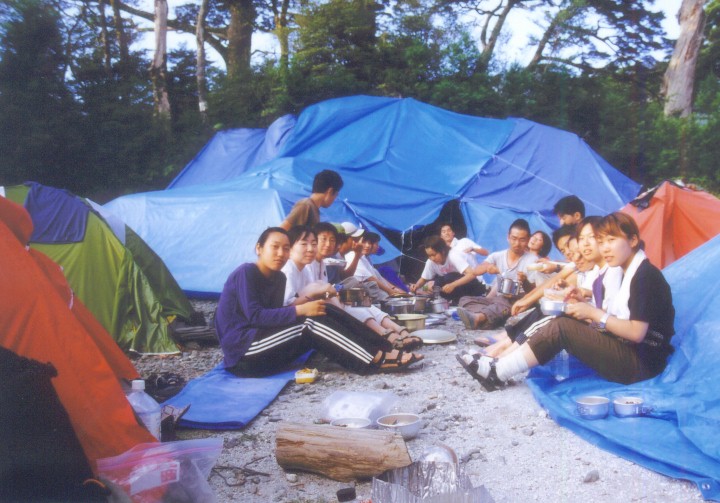

写真は、「ヤクザル調査隊」の調査風景。左から、「ヤクザル調査隊」でのキャンプ地での夕食、「ヤクザル調査隊」の定点調査、1989年の第1回から、2010年の第22回までの調査のデータを入れたダンボール。

2. 屋久島からニホンザル全体、全世界の霊長類群集の比較へ

屋久島の中の比較から発展して、全国のニホンザルの密度をレビューしました。その結果、落葉樹林より常緑樹林で一貫して密度が高い傾向があることがわかりました。屋久島のニホンザルの密度の変異についての論文では、冬を乗り切るための脂肪蓄積の必要量が密度を決定するという仮説を提示していました。この仮説を検証するため、ニホンザルの遊動域の季節変化をレビューしました。その結果、ニホンザルの遊動域は夏か秋に最大になる傾向があることがわかり、脂肪を蓄積する時期が密度を決定する時期であることが示されました。この論文は「Primates」誌に発表しました。

さらに、屋久島を含む全世界の17箇所の果実食霊長類群集にまで比較の対象を広げて、果実落下量で推定した年間の果実生産量と、その季節性の強さが霊長類のバイオマスに与える影響を調べました。その結果、年間の果実落下の総量と、季節性の両方が霊長類のバイオマスと種数に影響していました。この論文は「Ecography」誌に発表しました。

これまでに取り組んできた霊長類の密度の空間変異に関する研究の集大成として、「Ecological Research」誌に霊長類の資源制限についての総説を執筆しました。この中で、季節変化のある環境で食物が霊長類の数を制限するメカニズムについての仮説を提唱しました。フォールバック食物が、霊長類の栄養要求を満たすほど質が高くない場合、年間の総食物量が密度を決める一方で、フォールバック食物が霊長類の栄養要求を満たす場合は、フォールバック食物の量が密度を決める、というものです。この仮説を検証するには、採食生態学と森林生態学の知見を総動員して、野生霊長類がどの程度影響要求を満たしているのか、またそれに見合うだけの食物を森林が生産しているのかについての研究が必要であることを指摘しています。