霊長類と他の生物の関係

霊長類は果実、葉、花、樹皮、昆虫、キノコなどのさまざまな種類の食物を食べることで、彼らの周りに住む生き物にさまざまな影響を与えています。種子散布のように多くの研究がされている研究分野がある一方で、果実食以外の採食行動が与える影響については、まだほとんど分かっていません。霊長類の生態系での役割を、さまざまな方面から解明していきたいと考えています。

1. 種子散布

温帯林では一般に、液果の結実フェノロジーと果実食の鳥の渡りの時期が一致していることが知られています。そのようなフェノロジーの同調に、種子散布上の意義があるのかを検討しました。この地域の主要な液果3種のうち、果実食鳥の鳥の渡りと同調して結実するヒサカキ、サカキと比べて、鳥の渡りより早く結実するハイノキは鳥によって散布される種子の割合、サルによって散布される種子の割合、いずれも低いことがわかり、鳥の渡りより早く結実することに種子散布上の適応的意義は認められませんでした。ハイノキのほかにも屋久島でも上部を中心に分布する液果は全て結実が早い傾向があったので、結実フェノロジーには気候による制約がかかっており、散布者の行動によって柔軟にフェノロジーを変えられないのだと考えられます。この論文は、「Plant Ecology」誌に発表しました。

2. 霊長類採食の生態系へのインパクト

屋久島海岸部と上部域での1年間の行動観察の結果と、リタートラップで調べた森林の物質生産のデータから、ニホンザルが葉食と果実食を通じて森林にどの程度のインパクトを与えているかを調べました。群集レベルで見たときに、ニホンザルが食べる葉の量は、葉の一次生産量の0.04%程度にしか過ぎず、無視できる程度でしたが、個体群レベルでは、その種の木の葉の生産量の10%程度をサルが食べていると考えられる種もありました。一方、果実食については、サルは鳥と同じか、やや少ない程度の果実を消費しており、この2つのタイプの果実食者が、屋久島上部域の森林の液果の果実生産の3分の2以上を消費していました。この結果は「American Journal of Primatology」誌に発表しました。

3. 哺乳類のDNAを集める無脊椎動物: iDNA

吸血性のヒル、糞や死体を食べるハエなど、哺乳類のDNAを集める無脊椎動物が、哺乳類の遺伝子試料(invertebrate-derived DNA; iDNA)を集める対象として注目を集めています。屋久島のヤマビルの宿主を遺伝子解析で明らかにし、その結果をカメラトラップで調べた哺乳類相と比較して、屋久島のヤマビルが選択的にシカを吸血していることを明らかにしました。この結果は「Ecological Research」誌に発表しました。

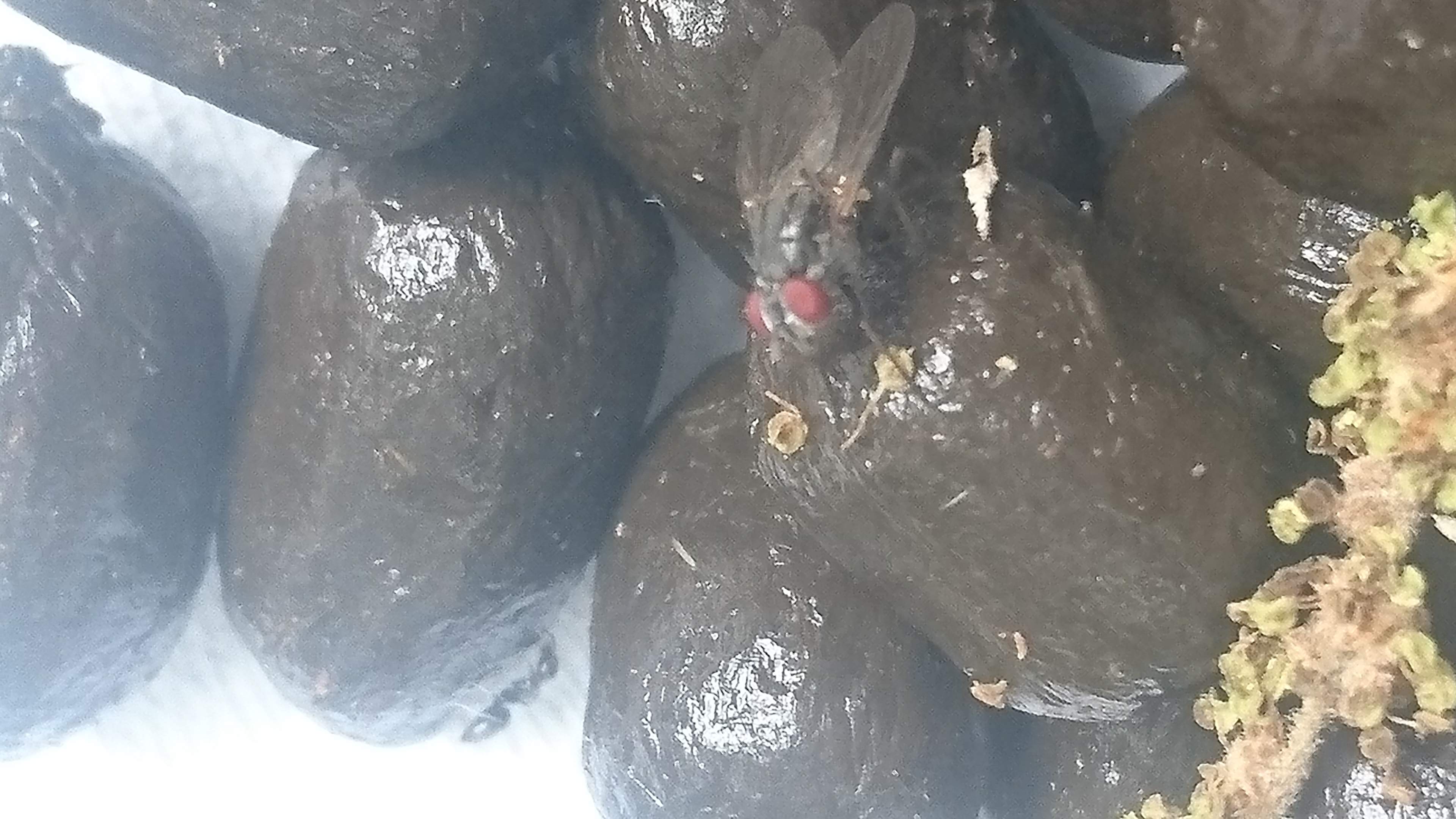

現在、ヒルに続いて、ハエについても研究を進めています。

サルのキノコ食にも興味を持って研究を進めています。これはその失敗例。キノコ食を通じて胞子散布していることを証明しようよとして、幸島のサルにバナナに混ぜたシイタケを給餌し、糞を培地に塗って生えてきた菌糸を、DNAで調べてみたのですが、Flavodon flavusという別の菌だということが分かりました。途遠しです。

戻る