Research 研究内容

私たちは植物の生活史を分子の目から理解することを目指しており、とくにアブラナ科に着目して研究しています。アブラナ科は約360属3,700種からなる多様なグループで、世界で最も研究されているモデル植物「シロイヌナズナ」(Arabidopsis thaliana)も属するため、これまで蓄積された様々な知見(全ゲノム情報・遺伝子プロファイル・実験手法)が利用できます。私たちは、これらを足がかりにして、自然環境下におけるアブラナ科植物の環境応答・局所適応・生物間相互作用などを明らかにしようとしています。さらに、形質発現メカニズムの進化プロセスや、生物地理に関する研究にも取り組んでいます。写真はハクサンハタザオ(A. halleri)

私たちは植物の生活史を分子の目から理解することを目指しており、とくにアブラナ科に着目して研究しています。アブラナ科は約360属3,700種からなる多様なグループで、世界で最も研究されているモデル植物「シロイヌナズナ」(Arabidopsis thaliana)も属するため、これまで蓄積された様々な知見(全ゲノム情報・遺伝子プロファイル・実験手法)が利用できます。私たちは、これらを足がかりにして、自然環境下におけるアブラナ科植物の環境応答・局所適応・生物間相互作用などを明らかにしようとしています。さらに、形質発現メカニズムの進化プロセスや、生物地理に関する研究にも取り組んでいます。写真はハクサンハタザオ(A. halleri)また、次世代シーケンサーなど近年の技術革新により、非モデル植物も分子生物学の対象とできるようなりました。現在はアブラナ科以外の植物にも興味を広げて研究を進めています。

フェノロジー調節の機構と適応

フェノロジー(Phenology)とは、開花、鳥の渡り、動物の繁殖に代表されるような、生物の季節的な活動スケジュールを意味します。例えば、開花フェノロジーは植物にとってとても重要です。それは、開花のタイミングを個体間で揃えることが繁殖の成否に大きく影響するからです。

季節的な温度変化は開花の時期を決めている主要な要因として知られています。しかし、温度の季節的な変化とは、数ヶ月にわたる長期的な変化傾向であり、実際の気温は刻々と変化して、大きな昼夜変動や日間変動を示します。植物は、いったいどのようにして、刻々と変化する気温をもとに長期的な季節変化を読み取るのでしょうか?

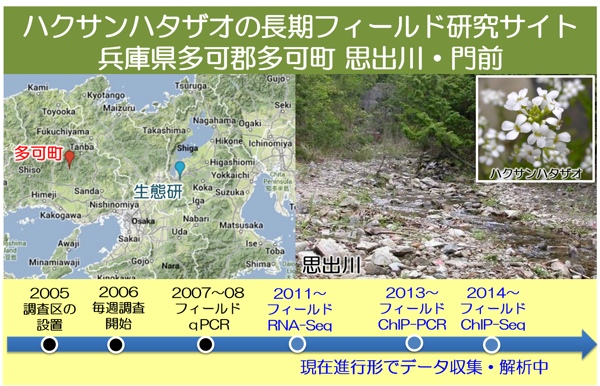

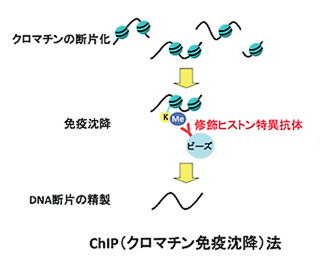

この疑問に答えるために、我々は植物の全遺伝子の活動状態(遺伝子発現)の季節動態をRNA-seq法により計測しています。対象としている植物は、シロイヌナズナ属の多年草ハクサンハタザオ(Arabidopsis halleri)です。兵庫県多可町に自生する集団を対象に、長期間のフェノロジー調査と遺伝子発現計測を行っています。遺伝子発現の季節変化を気象条件と関連付けて解析することで、植物がどのように季節を読みフェノロジーを実現するのかを解明したいと考えています。さらに、遺伝子発現に加え、ヒストン修飾をChIP法により解析することで遺伝子発現を季節的に制御する機構の理解も目指しています。

植物が季節を読み取る分子メカニズムを探る

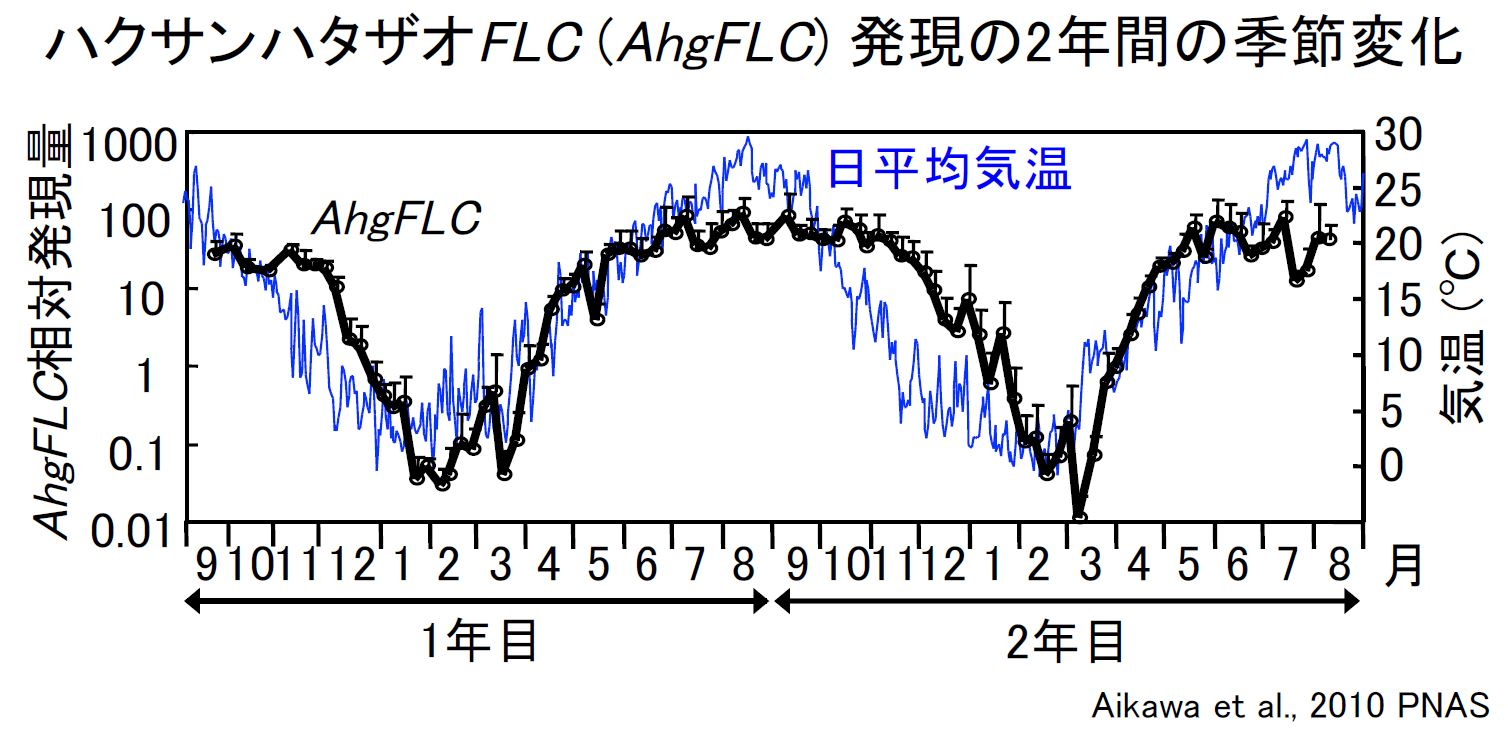

植物が正しく季節を認識するためには、環境の短期的変動を無視し長期的傾向に応答する必要があります。モデル植物であるシロイヌナズナの遅咲きエコタイプでは、冬を模倣した長期間の低温処理(春化処理)により、花成抑制遺伝子FLOWERING LOCUS C (FLC)の発現が抑制され、花成が促進されます。当研究室の研究から、シロイヌナズナ属の多年草であるハクサンハタザオのFLC (AhgFLC) の発現量は季節的に変化し、過去6週間という長期間の気温と高い相関を示すことがわかりました (Aikawa et al., 2010)。私たちは、FLC遺伝子の持つ長期応答性の分子メカニズムを明らかにするため、「細胞記憶」のしくみとして知られているヒストン修飾に注目し、ChIP法を用いて研究を行っています。

野外におけるシロイヌナズナの同調現象

シロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)は1年生で、野外環境では春や秋に発芽し、栄養成長期を経て初夏もしくは翌春に開花・結実を迎えます。興味深いことに、秋播きのシロイヌナズナは、発芽時期が異なっても翌年のほぼ同時期に枯死します。このような同調現象は季節環境下における繁殖成功のために重要と考えられます。そこで「生育終了」を制御するメカニズムの解明を目的に、枯死の時期が遅れる変異体の探索を行ってます。

写真:実験圃場で生育するシロイヌナズナ(開花中)。2017年4月19日に撮影。

写真:実験圃場で生育するシロイヌナズナ(開花中)。2017年4月19日に撮影。

自然条件下における概日時計の挙動

植物の生育環境の季節変化は地球の公転に起因しますが、地球の自転は環境の日周変化を引き起こします。植物は概日時計という計時機構を持ち、24時間周期の環境変動に対応しています。概日時計は24時間周期のリズムを植物内に生み出す機構であり、このリズムを昼夜サイクルへと同調させることで環境の日周変化を予測しています。工藤研の調査サイトである兵庫県門前多可町のハクザンハタザオ自生集団を対象に2時間毎48時間のサンプリングを行い、全遺伝子の発現活性の日内変動を解析しています。1年の中には暑い日もあれば寒い日もありますが、様々な1日を植物がどのように生き抜いているかを理解することを目指しています。

異質倍数化による多様化(チューリッヒ大学・筑波大学・名古屋大学・スロバキア科学アカデミーとの共同研究)

同所的な種の派生を阻む障壁として、親種とのジーンフローや親種との同一ニッチをめぐる競合をあげることができます。異質倍数化はこの2つの障壁を越える手段と成りえます。それは、染色体の倍化が親種との生殖隔離として働き、また、雑種形成による2セットのゲノムの出会いが新ニッチの開拓を可能にするかもしれないからです。そのため、異質倍数化は、ほぼ同所的といえる狭い範囲でのエコトーン中での種形成をもたらす可能性があります。アブラナ科のタネツケバナ属は200以上の種からなる非常に多様化した分類群です(アブラナ科での属あたりの平均種数は約10種)。

いったいどのような仕組みがこのような多様化をもたらしたのでしょうか。アブラナ科は、ゲノムサイズが小さいために、倍数体が異質倍数体であるかについて、染色体の形態(核型)を用いて研究することが困難でした。しかし、最近になって、シングルコピー遺伝子の調節領域の配列比較によってその判定が可能となりました。その結果、タネツケバナ属には多くの異質倍数体種が含まれていることが明らかとなってきました。現在、違う両親種由来のゲノムの融合が新たな生育環境への進出を可能にしているかどうかについて分子生態学的研究を行っています。

潮汐環境に対する適応

Under construction

RNA-Seqを用いた自然環境下におけるウイルスの多様性と維持メカニズムの解明

植物ウイルスの研究はこれまで農作物や園芸種の病害を中心に進められてきたため、自然環境下における生態学的な知見はごく限られています。しかし、これらのウイルスは自然環境下の植物にも広く存在することが示唆されており、その多様性の成立・維持に関わるメカニズムの解明は重要です。また、野生植物のウイルスは農作物の病害ソースとなりうることや宿主植物への強力な淘汰圧となりうることから応用面でも重要です。私たちはRNA-Seqを用いて網羅的にウイルスを検出し、これまで見ることの出来なかった植物ウイルスの多様性を明らかにようとしています。また、生育地における分布状況や伝播ルートの調査から多様性維持に関わる要因も探索しています。

植物防御の遺伝的多様性に関する生態学

植物は、植食者との長い相互作用の歴史の中で食害を防ぐための防御戦略を進化させてきました。植物にとって防御には成長のコストがかかるため、1つの最適な防御戦略が進化すると考えられています。しかし、実際の野外では、防御戦略の異なる個体が同じ集団内に共存していることがよく見られます。このような場合、植物が植食者から受ける食害は、自身の形質だけでなく、集団内の他の植物にも依存することがあります。私達は、被食防御の“連合効果”とよばれる現象に着目して、食害防御の連合効果が植物の遺伝的多様性の維持や喪失にどのように影響するかを検証しています。この問い対して、私達はハクサンハタザオの有毛型と無毛型の遺伝的二型を材料に、野外調査や栽培実験などを行っています。

植物は、植食者との長い相互作用の歴史の中で食害を防ぐための防御戦略を進化させてきました。植物にとって防御には成長のコストがかかるため、1つの最適な防御戦略が進化すると考えられています。しかし、実際の野外では、防御戦略の異なる個体が同じ集団内に共存していることがよく見られます。このような場合、植物が植食者から受ける食害は、自身の形質だけでなく、集団内の他の植物にも依存することがあります。私達は、被食防御の“連合効果”とよばれる現象に着目して、食害防御の連合効果が植物の遺伝的多様性の維持や喪失にどのように影響するかを検証しています。この問い対して、私達はハクサンハタザオの有毛型と無毛型の遺伝的二型を材料に、野外調査や栽培実験などを行っています。

クローン植物におけるラメット生産の集団内多型

タケやイチゴに代表されるクローン植物では、単一の種子に由来するジェネットが、地下茎や匍匐茎といった栄養器官から、生理的に独立して成長可能な株(ラメット)を次々に生産することで空間的に広がります。これまで多くのクローン植物で、集団内に多数のジェネットが見られ、ジェネットサイズ(ラメット数や占有面積)にばらつきがあることが知られています。そこで、現在集団内で優占しているジェネットは、特徴的なラメット生産(例えば、速くたくさん生産する、あるいは分散させて配置する)をするのではないかと考え、アブラナ科のクローン植物であるコンロンソウを対象に、共通圃場および自然集団でラメット生産を調べています。

タケやイチゴに代表されるクローン植物では、単一の種子に由来するジェネットが、地下茎や匍匐茎といった栄養器官から、生理的に独立して成長可能な株(ラメット)を次々に生産することで空間的に広がります。これまで多くのクローン植物で、集団内に多数のジェネットが見られ、ジェネットサイズ(ラメット数や占有面積)にばらつきがあることが知られています。そこで、現在集団内で優占しているジェネットは、特徴的なラメット生産(例えば、速くたくさん生産する、あるいは分散させて配置する)をするのではないかと考え、アブラナ科のクローン植物であるコンロンソウを対象に、共通圃場および自然集団でラメット生産を調べています。

アブラナ科の保全生物学

残念なことに、アブラナ科においても絶滅の危機にある種が少なくありません。私たちの研究対象にも、保全が必要と考えられる種が多くあります。特に平野部近くに生育地を持つ種類が危機的状況に陥っています。それには、以下のような種が含まれます。

タチスズシロソウ・オオマルバコンロンソウ・ミズタガラシ・タカチホガラシ

(図:幻の植物になりつつあるタチスズシロソウの群生地 - 滋賀県)

気候変動に応じた野生植物の分布変遷史と適応進化の解明

約250万年前から現在に至る第四紀には、現在よりも7-8℃近く気温の低い氷河期と、現在とほぼ同じ気候である間氷期が同時に訪れたとされています。このような地球レベルので環境変動は、生物に対してその分布や適応などの様々な面で大きな影響を及ぼし、適応進化や種分化など生物多様性創出のきっかけとなることが考えられます。このような過去の影響は、現在の生物の分布域内に遺伝構造(遺伝的変異の不均一な分布)として残っており、それらを調べることで過去に起こったイベントがどのようなものだったかを推測することができます。現在、我々は東アジアの温帯に広く分布するアブラナ科の多年草であるコンロンソウに着目し、日本、韓国、ロシアなどの広い地域からの網羅的サンプリングとRAD-Seqを用いたゲノムワイドな遺伝的変異解析を組み合わせることで、この植物における分布変遷史や適応進化の過程を明らかにしようとしています。

約250万年前から現在に至る第四紀には、現在よりも7-8℃近く気温の低い氷河期と、現在とほぼ同じ気候である間氷期が同時に訪れたとされています。このような地球レベルので環境変動は、生物に対してその分布や適応などの様々な面で大きな影響を及ぼし、適応進化や種分化など生物多様性創出のきっかけとなることが考えられます。このような過去の影響は、現在の生物の分布域内に遺伝構造(遺伝的変異の不均一な分布)として残っており、それらを調べることで過去に起こったイベントがどのようなものだったかを推測することができます。現在、我々は東アジアの温帯に広く分布するアブラナ科の多年草であるコンロンソウに着目し、日本、韓国、ロシアなどの広い地域からの網羅的サンプリングとRAD-Seqを用いたゲノムワイドな遺伝的変異解析を組み合わせることで、この植物における分布変遷史や適応進化の過程を明らかにしようとしています。

また、アブラナ科以外にも、キンポウゲ科の多年草である日本固有種のミスミソウ(雪割草とも呼ばれる仲間)にも着目して研究を行っています。この植物は、野生集団における葉や花の形態が多様で複数の種内分類群(ミスミソウ、スハマソウ、ケスハマソウ、オオミスミソウなど)が知られており、園芸種としても人気があります。また一方で、盗掘などにより全国で絶滅の危機に瀕している植物でもあります。我々は、日本全体からのサンプルの採集とRAD-Seqによるゲノムワイドな遺伝的変異解析によって、この植物における分布変遷史や形態の多様化の歴史を明らかにしようとしています。我々の研究で得られる遺伝構造や遺伝的多様性の情報は、この植物の保全にも大いに役立つことが期待されます。

RAD-seq

under construction